就労支援の事業の会計処理の基準

就労移行支援・就労継続支援A型・B型などの「就労支援事業会計処理基準」を、厚生労働省通知に沿ってそのまま掲載しています

迷ったときに立ち返る、「原文そのまま」のよりどころ

就労移行支援・就労継続支援A型・B型に適用される「就労支援の事業の会計処理の基準」の全文を掲載。

社会福祉法人以外の法人を含む就労支援事業の会計処理ルールを、原文そのまま確認できます。

平成25年1月15日厚生労働省社会・援護局長通知「『就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて』の一部改正について」の全文をご参考に掲載しています。

ホームページのご利用上の注意をご覧いただき、ご了承の上、ご利用ください。また、本文は、所轄庁のホームページその他でご確認ください。

別 紙

就労支援の事業の会計処理の基準

第一 総則

1 趣旨

就労移行支援、就労継続支援A型及び就労継続支援B型(以下「就労支援」という。)の事業における会計については、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)及び「障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第172号。以下「指定障害者支援施設基準」という。)(以下「指定基準」という。)において、指定事業所又は指定障害者支援施設(以下「指定事業所等」という。)ごとに経理を区分するとともに、当該事業の会計とその他の事業の会計を区分すべきことが定められているところである。社会福祉法人が行う就労支援の事業における会計については、新たな社会福祉法人会計基準(以下「新社会福祉法人会計基準」という。)の定めるところによるが、社会福祉法人以外の法人が行う就労支援の事業の具体的な会計処理に関する取扱いについては、「就労支援の事業の会計処理の基準」(以下「就労支援事業会計処理基準」という。)の定めるところによるものとする。

なお、就労支援事業会計処理基準に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる会計の基準に従うものとする。

2 対象範囲

(1)就労支援事業会計処理の対象とする事業の範囲は、次の①又は②のうち、社会福祉法人以外の法人が行う事業とする。ただし、地方公共団体から委託された事業において、特段の定めがある場合はこの限りではない。

① 指定障害福祉サービス事業所の場合

ア 指定障害福祉サービス基準第174条に定める指定就労移行支援の事業

イ 指定障害福祉サービス基準第185条に定める指定就労継続支援A型の事業

ウ 指定障害福祉サービス基準第198条に定める指定就労継続支援B型の事業

② 指定障害者支援施設の場合

ア 就労移行支援を行う場合

イ 就労継続支援A型を行う場合

ウ 就労継続支援B型を行う場合

(2)指定障害福祉サービス基準第215条第1項に規定する多機能型事業所においては、上記(1)の①のアからウまで、指定障害者支援施設基準第2条第16号に定める昼間実施サービスを複数行う指定障害者支援施設においては、上記(1)の②のアからウまでの事業。

(3)指定障害福祉サービス基準第77条に定める指定生活介護又は指定障害者支援施設が行う生活介護において、同令第84条又は指定障害者支援施設基準第28条に定める生産活動を実施する場合については、就労支援事業会計処理基準により経理することができるものとする。なお、多機能型事業所又は昼間実施サービスを複数行う指定障害者支援施設(以下「多機能型事業所等」という。)において実施する場合についても、同様の取り扱いとする。

第二 障害者自立支援法下における就労支援事業に係る会計処理について

1.就労支援事業会計処理基準の基本的な考え方

(1)制定の経緯

ア 平成18年基準制定時の考え方

就労支援の事業(以下「就労支援事業」という。)を行う指定事業所等(以下「就労支援事業所等」という。)は、指定基準において、授産施設同様、製品製造等の就労支援事業活動により得た就労支援事業収入から就労支援事業に必要な経費を控除した金額を工賃として利用者へ支払うこととされていることから、適正な利用者工賃の算出をするため、製品製造過程等における適切な製造原価等の把握が必要となる。

さらに、今回の法の施行により、就労継続支援B型において目標工賃達成加算が創設されたこと等により、工賃の算出に当っての原価管理の重要性が増大している。

また、就労支援事業の運営主体が緩和され、社会福祉法人以外の法人におけるサービス提供が可能となったところであるが、授産施設会計処理基準においては社会福祉法人のみを適用対象としていた。

このような状況下において、法人の種別に関係なく、就労支援事業を実施する全ての法人が適用する会計処理の取扱いを明示するために、就労支援事業における原価管理の重要性を勘案し、就労支援事業会計処理基準として取りまとめたものである。

イ 平成24年改正における考え方

(ア)新社会福祉法人会計基準の制定

社会福祉法人の会計処理については、「就労支援事業会計処理基準」を含め、「社会福祉法人会計基準」の他に様々な会計ルールが併存していたことから、会計処理の基準を一元化することとし、社会福祉法人会計基準、就労支援事業会計処理基準、公益法人会計基準、企業会計原則等を参考として、平成23年7月23日付けで、新社会福祉法人会計基準が制定されたところである。

(イ)新社会福祉法人会計基準の制定を踏まえた就労支援事業会計処理基準の取扱い

新社会福祉法人会計基準の制定に伴い、社会福祉法人が行う就労支援事業に関する会計処理については、新社会福祉法人会計基準によることとされたことにより、就労支援事業会計基準は、社会福祉法人以外が行う就労支援事業に関する会計処理の基準と位置付けが変更されるものであるが、新社会福祉法人会計基準における就労支援事業の会計処理に関する取扱いについては、就労支援事業会計基準の他、公益法人会計基準、企業会計原則等を参考として定められたものであるから、就労支援事業会計処理基準についても、新社会福祉法人会計基準における就労支援事業の取扱いに概ね準じた改正を行うこととする。

(2)就労支援事業のいずれかのみを実施する指定事業所等(多機能型事業所等を除く。以下「通常の事業所等」という。)においては、就労支援事業に関する経理を区分し、多機能型事業所等においては、各指定事業所等毎に経理を区分し、並びに各就労支援事業毎にサービス区分を設けるものとする。

(3)就労支援事業所等(生活介護において生産活動を行っている場合であって、就労支援事業会計処理基準に基づく会計処理を行う場合を含む。)を運営する法人は就労支援事業事業活動計算書(別紙1)(就労支援事業損益計算書、就労支援事業正味財産増減計算書等を含む。)を作成するとともに、複数の就労支援事業所等を運営する場合には、当該事業の損益状況等を把握するため、併せて就労支援事業事業活動内訳表(別紙2)を作成するものとする。

なお、制度上、事業活動計算書(損益計算書、正味財産増減計算書等を含む。)を作成することとされていない法人については、就労支援事業事業活動計算書及び就労支援事業事業活動内訳表に代えて、就労支援事業に関する資金収支計算書等((4)の明細書に相当するものを含む。)を作成すれば足りるものとする。

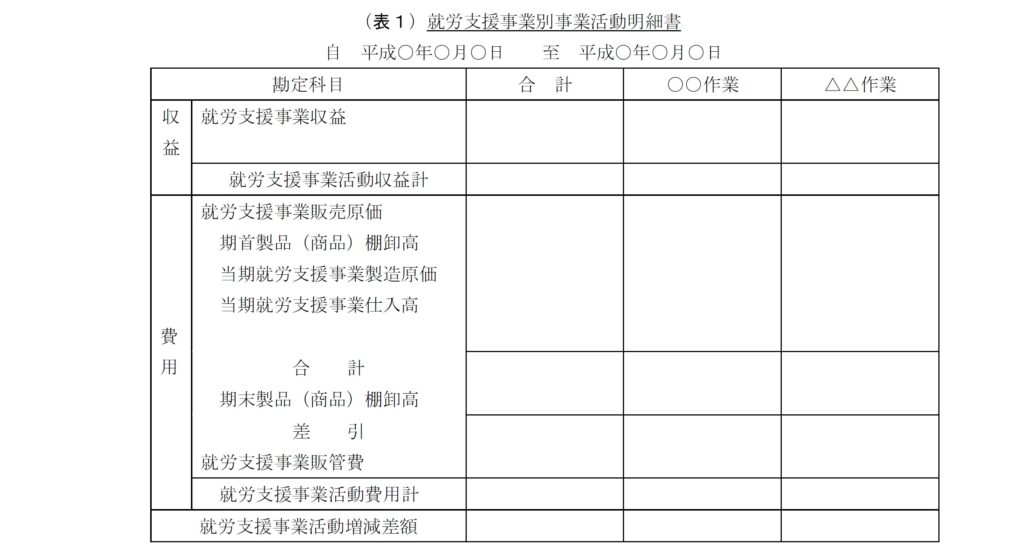

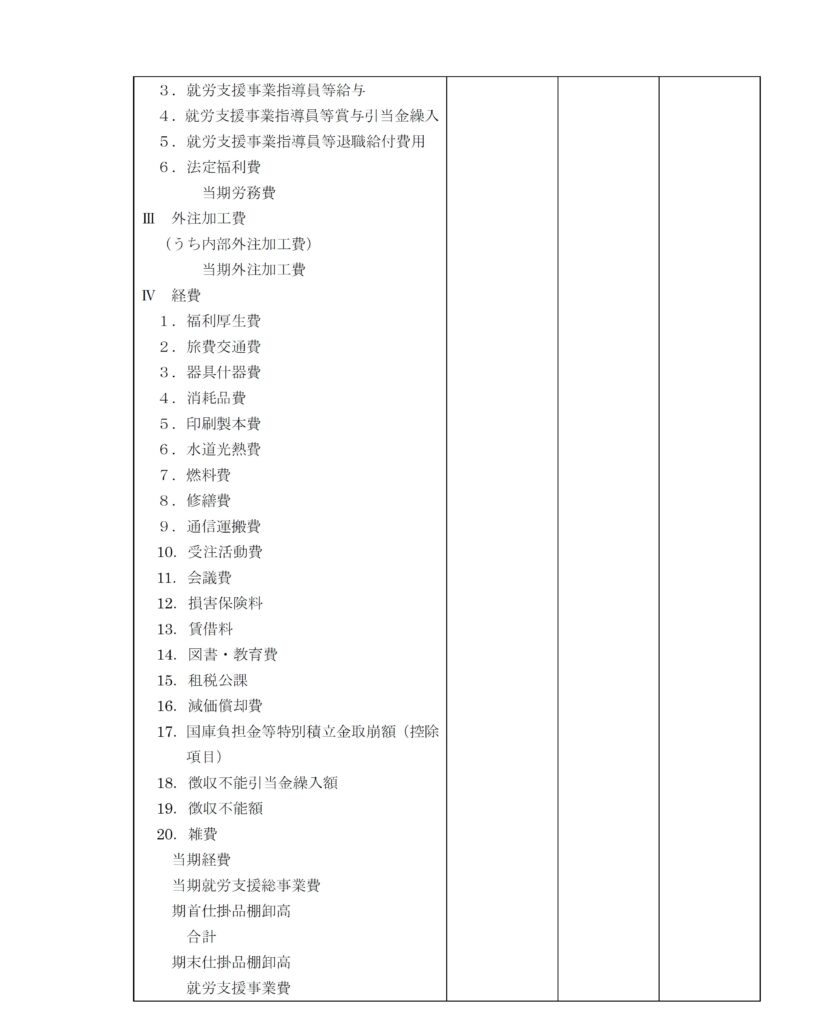

(4)就労支援事業の各サービス区分毎の損益状況を把握するため、(表1)「就労支援事業別事業活動明細書」(就労支援事業別損益計算書、就労支援事業別正味財産増減計算書等を含む。)を作成するものとする。

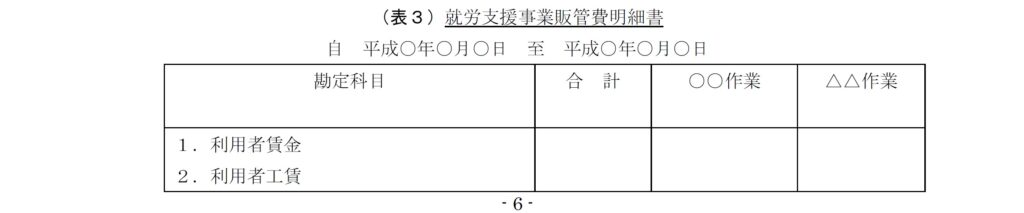

また、原価管理の観点から、(表1)「就労支援事業別事業活動明細書」の明細表として、(表2)「就労支援事業製造原価明細書」、(表3)「就労支援事業販管費明細書」を作成するものとする。

(5)将来にわたり安定的に工賃を支給し、又は安定的かつ円滑に就労支援事業を継続するため、一定の条件の下に工賃変動積立金、設備等整備積立金を積み立てることができるものとする。

2 通常の事業所等における会計処理について

(1)就労支援事業別事業活動明細書の作成

就労支援事業事業活動内訳表(別紙2)のA事業所(例:就労移行支援のみ)、B事業所(例:就労継続支援A型のみ)、C事業所(例:就労継続支援B型のみ)について、就労支援事業の各サービス区分毎の損益状況を把握するため、以下の(表1)「就労支援事業別事業活動明細書」を作成するものとする。

(表1)就労支援事業別事業活動明細書

就労支援事業には、就労支援事業所等で製造した製品を販売する場合と、当該就労支援事業所等以外で製造した商品を仕入れ、販売する場合とがある。

製造した製品を販売する場合、(表1)「就労支援事業別事業活動明細書」上の就労支援事業販売原価は、期首製品棚卸高に後述する(表2)「就労支援事業製造原価明細書」で計算された当期就労支援事業製造原価を加算し、期末製品棚卸高を控除して計算される。さらに、製品の販売のために支出された金額は、就労支援事業販管費に計上される。

また、就労支援事業の利用者は、製造業務に携わる者と販売業務に携わる者に区分されるが、製造業務に携わる者に支給された利用者賃金及び利用者工賃は、(表2)「就労支援事業製造原価明細書」に計上され、販売業務に携わる者に支給された利用者賃金及び利用者工賃は、(表3)「就労支援事業販管費明細書」に計上される。さらに、就労支援事業に従事する職業指導員等(以下「就労支援事業指導員等」という。)も製造業務に携わる者と販売業務に携わる者に区分されるが、利用者賃金及び利用者工賃同様、製造業務に係る就労支援事業指導員等に支給された給与、退職金及び退職給与引当金繰入は、(表2)「就労支援事業製造原価明細書」に計上され、販売業務に係る就労支援事業指導員等に支給された給与、退職金及び退職給与引当金繰入は、(表3)「就労支援事業販管費明細書」に計上される。

商品を仕入れて販売する場合、(表1)「就労支援事業別事業活動明細書」上の就労支援事業販売原価は、期首商品棚卸高に当期就労支援事業仕入高を加算し、期末商品棚卸高を控除して計算される。さらに、商品の販売のために支出された金額は、就労支援事業販管費に計上される。また、就労支援事業の利用者は、販売に携わる者のみであるため、それらの者に支給された利用者賃金及び利用者工賃は、(表3)「就労支援事業販管費明細書」に計上される。就労支援事業指導員等に関しても同様である。

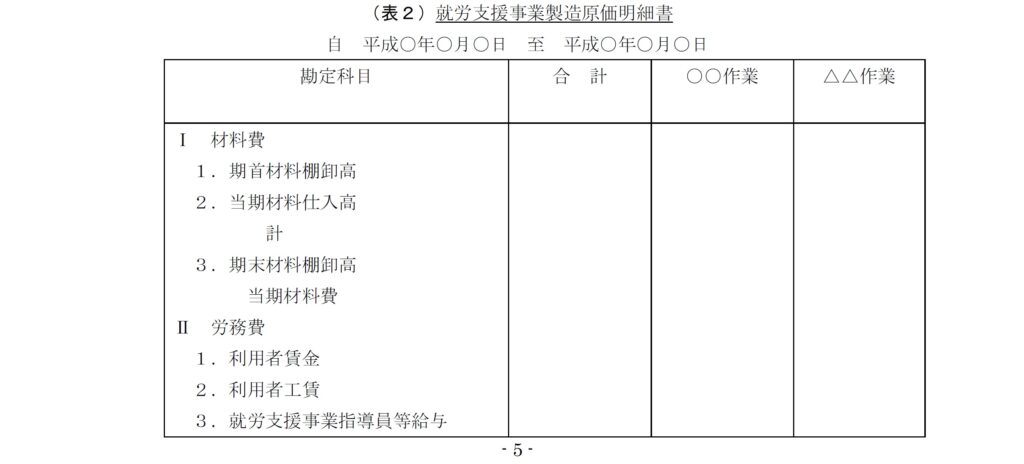

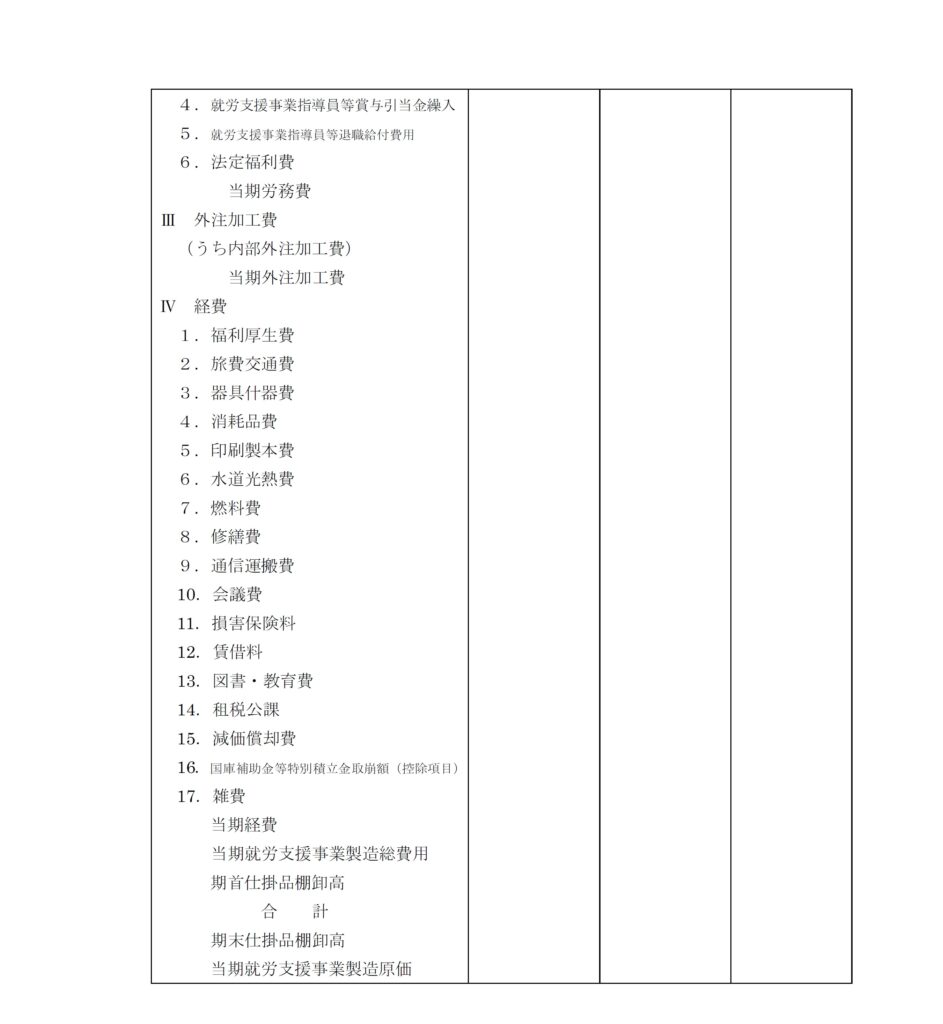

(2)就労支援事業製造原価明細書、就労支援事業販管費明細書の作成

(表1)「就労支援事業別事業活動明細書」の「当期就労支援事業製造原価」及び「就労支援事業販管費」に関して、(表2)「就労支援事業製造原価明細書」、(表3)「就労支援事業販管費明細書」を作成するものとする。

なお、(表2)「就労支援事業製造原価明細書」及び(表3)「就労支援事業販管費明細書」について、多種尐額の生産活動を行う等の理由により、作業種別毎に区分することが困難な場合は、作業種別毎の区分を省略することができる((表4)「就労支援事業明細書」を作成する場合も上記の理由により、作業種別毎に区分することが困難な場合は、同様に作業種別毎の区分を省略することができる。)。

この場合において、(表1)「就労支援事業別事業活動明細書」を作成の際には、作業種別毎の区分は不要とする。

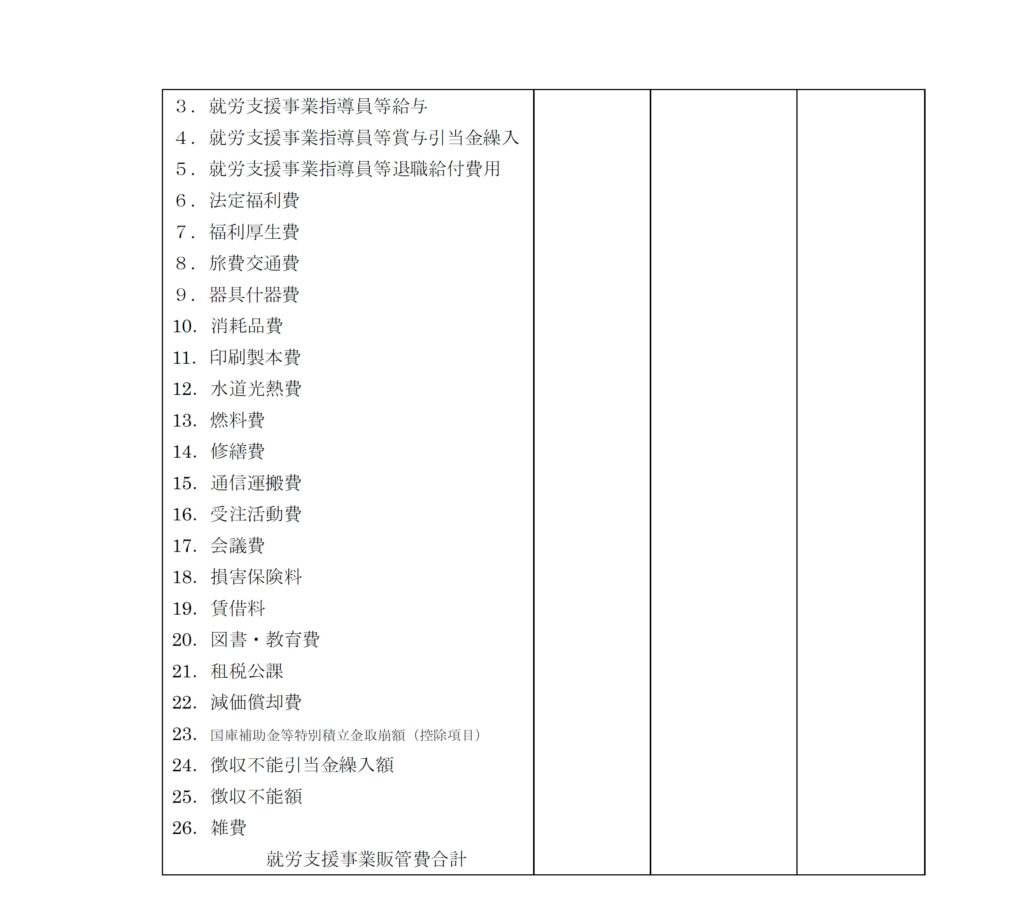

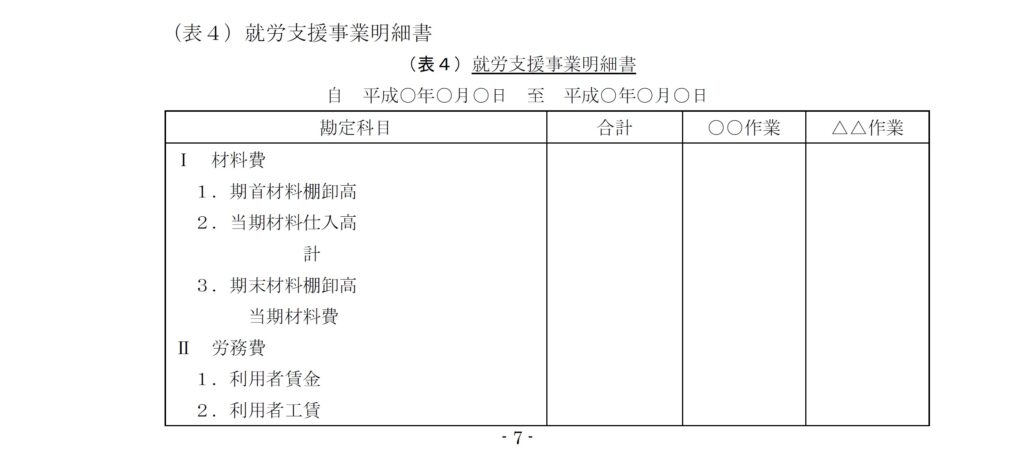

また、就労支援事業の年間売上高が 5,000万円以下であって、多種尐額の生産活動を行う等の理由により、製造業務と販売業務に係る費用を区分することが困難な場合は、(表2)「就労支援事業製造原価明細書」及び(表3)「就労支援事業販管費明細書」の作成に替えて、(表4)「就労支援事業明細書」を作成すれば足りることとする。

なお、この場合において、事業活動計算書上は、「当期就労支援事業製造原価」を「就労支援事業費」と読み替え、「就労支援事業販管費」を削除して作成する。また、(表1)「就労支援事業別事業活動明細書」を作成の際には、同明細書上の「当期就労支援事業製造原価」を「就労支援事業費」と読み替え、「就労支援事業販管費」を削除して作成するものとする。

(表2)就労支援事業製造原価明細書

(表3)就労支援事業販管費明細書

(表4)就労支援事業明細書

3.多機能型事業所等における会計処理について

(1)就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)の作成

就労支援事業事業活動内訳表(別紙2)のA事業所(例:就労移行支援、就労継続支援A型、及び就労継続支援B型の多機能型事業所)、B事業所(例:多機能型事業所)、C事業所(例:多機能型事業所)について、就労支援事業の各サービス区分毎の損益状況を把握するため、以下の(表5)「就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)」を作成するものとする。

(表5)就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

-1024x743.jpg)

就労支援事業には、就労支援事業所等で製造した製品を販売する場合と、当該就労支援事業所等以外で製造した商品を仕入れ、販売する場合とがある。

製造した製品を販売する場合、(表5)「就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)」上の就労支援事業販売原価は、期首製品棚卸高に後述する(表6)「就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)」で計算された当期就労支援事業製造原価を加算し、期末製品棚卸高を控除して計算される。さらに、製品の販売のために支出された金額は、就労支援事業販管費に計上される。また、就労支援事業の利用者は、製造業務に携わる者と販売業務に携わる者に区分されるが、製造業務に携わる者に支給された利用者賃金及び利用者工賃は、(表6)「就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)」に計上され、販売業務に携わる者に支給された利用者賃金及び利用者工賃は、(表7)「就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)」に計上される。さらに、就労支援事業指導員等も製造業務に携わる者と販売業務に携わる者に区分されるが、利用者賃金及び利用者工賃同様、製造業務に係る就労支援事業指導員等に支給された給与、退職金及び退職給与引当金繰入は、(表6)「就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)」に計上され、販売業務に係る就労支援事業指導員等に支給された給与、退職金及び退職給与引当金繰入は、(表7)「就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)」に計上される。

商品を仕入れて販売する場合、(表5)「就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)」上の就労支援事業販売原価は、期首商品棚卸高に当期商品仕入高を加算し、期末商品棚卸高を控除して計算される。さらに、商品の販売のために支出された金額は、就労支援事業販管費に計上される。また、就労支援事業の利用者は、販売に携わる者のみであるため、それらの者に支給された利用者賃金及び利用者工賃は、(表7)「就労支援事業販管費明細書」に計上される。就労支援事業指導員等に関しても同様である。

(2)就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)、及び就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)の作成

(表5)「就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)」の「当期就労支援事業製造原価」及び「就労支援事業販管費」に関して、各々(表6)「就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)」及び(表7)「就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)」を作成するものとする。

なお、(表6)「就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)」及び(表7)「就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)」について、多種尐額の生産活動を行う等の理由により、作業種別毎に区分することが困難な場合は、作業種別毎の区分を省略することができる((表8)「就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)」を作成する場合も上記の理由により、作業種別毎に区分することが困難な場合は、同様に作業種別毎の区分を省略することができる。)。

この場合において、(表5)「就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)」を作成の際には、作業区分毎の区分は不要とする。

また、各サービス区分毎に定める就労支援事業について、各就労支援事業の年間売上高が 5,000万円以下であって、多種尐額の生産活動を行う等の理由により、製造業務と販売業務に係る費用を区分することが困難な場合は、(表6)「就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)」及び(表7)「就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)」の作成に替えて、(表8)「就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)」を作成すれば足りることとする。

なお、この場合において、事業活動計算書上は、「当期就労支援事業製造原価」を「就労支援事業費」と読み替え、「就労支援事業販管費」を削除して作成する。また、(表5)「就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)」を作成の際には、同明細書上の「当期就労支援事業製造原価」を「就労支援事業費」と読み替え、「就労支援事業販管費」を削除して作成するものとする。

(表6)就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

-900x1024.jpg)

-1024x594.jpg)

(表7)就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

-1-1024x736.jpg)

-1024x610.jpg)

(表8)就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

①-1024x757.jpg)

②-966x1024.jpg)

(3)共通費の按分

複数の事業に共通する支出に係る按分方法等については、「介護保険の給付対象事業における会計の区分について」(平成 13年3月 28日老振発第 18号厚生労働省老健局振興課長通知)に準ずるものとするが、これにより難い場合は、当該通知とは別に実態に即した合理的な按分方法によることとして差し支えない。

4.積立金の積み立てについて

(1)就労支援事業については、就労支援事業収入から就労支援事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならないものとしていることから、原則として剰余金は発生せず、就労支援事業事業活動計算書(別紙1)における「就労支援事業活動増減差額」は生じないものであるが、将来にわたって安定的に工賃を支給するため又は安定的かつ円滑に就労支援事業を継続するため、次のような特定の目的の支出に備えるため、理事会の議決に基づき就労支援事業事業活動計算書(別紙1)の当期末繰越活動増減差額から一定の金額を次の積立金として計上することができるものとする。また、積立金を計上する場合には、同額の積立資産を計上することによりその存在を明らかにしなければならない。この場合、積立金及びそれに対応する積立資産の増加及び減尐状況を示す明細表として、その他の積立金明細表(別紙3)及びその他の積立資産明細表(別紙4)を作成することとする。

なお、次の積立金は、当該年度の利用者賃金及び利用者工賃の支払額が、前年度の利用者賃金及び利用者工賃の支払実績額を下回らない場合に限り、計上できるものとする。

(2)工賃変動積立金

毎会計年度、一定の工賃水準を利用者に保障するため、将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補填に備え、次に掲げる各事業年度における積立額及び積立額の上限額の範囲内において、「工賃変動積立金」を計上できるものとする。

○ 各事業年度における積立額:過去3年間の平均工賃の 10%以内

○ 積 立 額 の 上 限 額:過去3年間の平均工賃の 50%以内

なお、保障すべき一定の工賃水準とは、過去3年間の最低工賃(天災等により工賃が大幅に減尐した年度を除く。)とし、これを下回った年度については、理事会の議決に基づき工賃変動積立金及び工賃変動積立資産を取り崩して工賃を補填し、補填された工賃を利用者に支給するものとする。

(3)設備等整備積立金

就労支援事業を安定的かつ円滑に継続するため、就労支援事業に要する設備等の更新、又は新たな業種への展開を行うための設備等の導入のための資金需要に対応するため、次に掲げる各事業年度における積立額及び積立額の上限額の範囲内において、設備等整備積立金を計上できるものとする。

○ 各事業年度における積立額:就労支援事業収入の 10%以内

○ 積 立 額 の 上 限 額:就労支援事業資産の取得価額の 75%以内

なお、設備等整備積立金の積み立てにあっては、施設の大規模改修への国庫補助、高齢・障害・求職者雇用支援機構の助成金に留意することとし、設備等整備積立金により就労支援事業に要する設備等の更新、又は新たな業種への展開を行うための設備等を導入した場合には、対応する積立金及び積立資産を取り崩すものとする。

(4)積立金の流用及び繰替使用

① 積立金は、上述のとおり、一定の工賃水準の保障、就労支援事業の安定的かつ円滑な継続という特定の目的のために、一定の条件の下に認められるものであることから、その他の目的のための支出への流用(積立金の流用とは、積立金の取り崩しではなく、積立金に対応して設定した積立資産の取崩しをいう。)は認められない。

② しかしながら、今後、就労支援事業に伴う自立支援給付費収入の受取時期が、請求及びその審査等に一定の時間を要し、事業の実施月から見て2ヶ月以上遅延する場合が想定されることから、このような場合に限り、上述の積立金に対応する資金の一部を一時繰替使用することができるものとする。

③ ただし、繰替えて使用した資金は、自立支援給付費収入により必ず補填することとし、積立金の目的の達成に支障を来さないように留意すること。

5.平成23年度以前から就労支援事業を実施している法人に関する経過措置

(1)就労支援事業を実施し、平成23年度において授産施設会計基準を適用している社会福祉法人で、平成24年4月1日以降、社会福祉法人会計基準により難い事業所にあっては、平成27年3月31日までの間、なお従前から採用している会計の基準である授産施設会計基準を適用することとしても差し支えない。

(2)就労支援事業を実施し、平成23年度において就労支援事業会計処理基準を適用している社会福祉法人で、平成24年4月1日以降、社会福祉法人会計基準により難い事業所にあっては、平成27年3月31日までの間、なお従前から採用している会計の基準である平成24年4月改正前の就労支援事業会計処理基準を引き続き適用することとしても差し支えない。

(3)就労支援事業を実施し、平成23年度において就労支援事業会計処理基準を適用している社会福祉法人以外の法人で、改正後の就労支援事業会計処理基準により難い事業所にあっては、平成27年3月31日以前に開始する事業年度までの間、従前の就労支援事業会計処理基準を引き続き適用することとしても差し支えない。

(4)平成24年度において、就労支援事業会計処理基準の改正日までに就労支援事業を開始した社会福祉法人以外の法人で、改正後の就労支援事業会計処理基準により難い事業所にあっては、平成27年3月31日以前に開始する事業年度までの間、従前の就労支援事業会計処理基準を適用することとしても差し支えない。

🟦 「ホームページ利用上のご注意について」

https://office-matsuoka.net/goriyouchui

-1024x417.jpg)