「社会福祉法人の保育事業」 セミナー・勉強会の解説

マツオカ会計事務所では「1から学べる社会福祉法人会計 勉強会」をオンライン形式で開催しています。

この解説を、参加者さんは、勉強会・セミナーに復習用としてご利用ください。

はじめての方は、勉強会の内容のご参考にお読みください。

解説のご注意

勉強会で、実際にお話した言葉を書き起こし、まとめた概要(原文)を原則として修正せずに掲載しています。

誤字・脱字や誤った表現があることについて、ご了承ください。

下の文章の見出しについても書き起こしとして作成しています。

(実際の勉強会とは表現や区分が異なります)

🟦 「ホームページ利用上のご注意について」

https://office-matsuoka.net/goriyouchui

-1024x417.jpg)

開催テーマ

社会福祉法人の保育事業

1から学べる社会福祉法人会計 勉強会 第57回

要点

松岡は、経理関連の書類の保管と確認、そして保育事業の会計と運営について議論しました。彼は、施設型給付と委託費の違い、保育事業の委託費に関する厳格な規制、そして企業主導型保育事業の運営費の構造について説明しました。最後に、企業主導型保育事業の専門的財務監査の問題点と対応の重要性について議論しました。

勉強会の経過(ステップ)

• 松岡: 経理規程に基づいた事務手続きの確認を行う

• 管理職: 仕訳日記帳を確認する

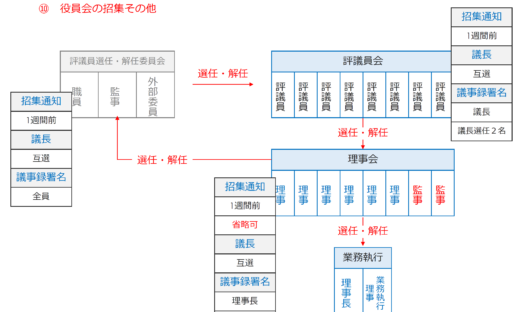

• 管理職: 理事会の議事録をクリアファイルにまとめる

• 管理職: 収支分析表の作成方法を確認する

• 全員: 複数担当者によるチェック体制を確立する

• 経理担当: 積立資産の適切な管理運用を確認する

• 全員: 経費の支出が適正な証憑書類に基づいていることを確認する

解説(セミナーの内容)

保育事業の会計と運営

松岡は保育事業の会計と運営について説明している。保育事業収益の科目構成、認可保育所と認可外保育施設の種類、保育所・幼稚園・認定こども園の違いについて詳細に解説している。特に、委託費収益や施設型給付収益などの主要な科目、各施設の所管官庁、根拠法令、運営主体の違いに焦点を当てている。

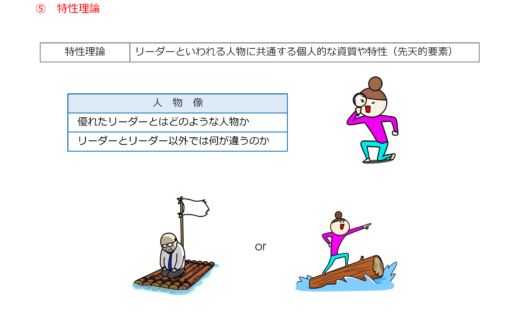

施設型給付と委託費の違い

ミーティングで、松岡は、施設型給付と委託費の違いについて議論しました。施設型給付は、個人給付であり、使い方に制限はありませんが、委託費は、人件費、管理費、事業費に制限があります。松岡はまた、委託費の使い方についての通知についても触れ、人件費、管理費、事業費の使い方の制限や前期末支払資金残高の取り扱いについて言及しました。最後に、松岡は、委託費の使い方についての通知に従う必要があることを強調しました。

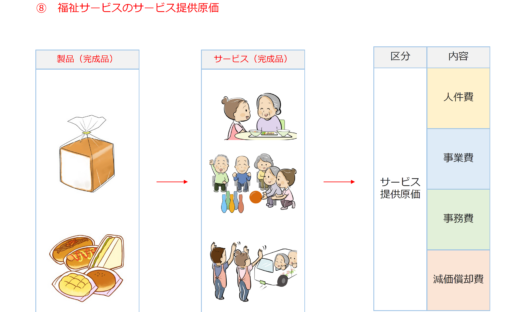

保育事業の厳格な規制

松岡は保育事業の委託費に関する厳格な規制について説明し、収支残高の制限、収支分析表の提出義務、前期支払資金残高の使用制限などの特徴を強調する。また、企業主導型保育事業の運営費の構造について解説し、基本分単価、各種加算、利用者負担、企業負担額などの要素を説明する。松岡は、企業主導型保育事業の運営費が通常の委託費と類似しているが、企業自己負担分が含まれている点が特徴的であると指摘する。

企業主導型保育事業の財務監査

松岡は企業主導型保育事業の専門的財務監査について説明し、令和3年度から導入された背景や課題を報告する。主な問題点として、会計帳簿や書類の保管不備、必要な経理資料の理解不足、積立資産の取り扱いの誤り、保育業務委託費の妥当性判断の難しさ、助成金専用口座の未設置などが挙げられる。令和3年度の監査結果では、約500施設中89.6%が文書指導を受け、81%が口頭指導を受けたことが報告される。

企業主導型保育事業の問題

松岡氏は企業主導型保育事業の問題点について議論し、国の指針の不明確さと企業の利益追求との矛盾を指摘する。彼は、国が当初から明確な基準を示さなかったことが、多くの企業が不適切な会計処理を行う原因となったと分析する。松岡氏は、社会福祉法人と一般企業の経営方針の違いが、この問題をさらに複雑にしていると指摘する。

以上になります。

記事の執筆者のご紹介

著者情報 この記事を書いた人

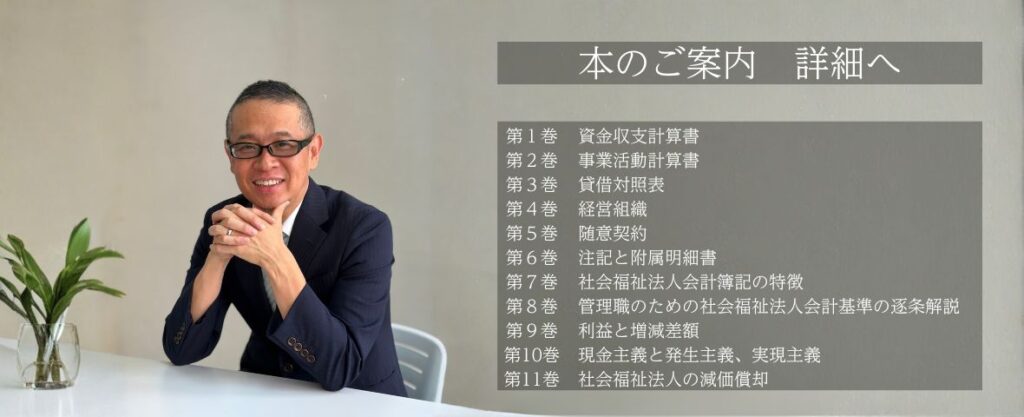

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士

社会福祉法人理事(在任中)

スマート介護士 認定経営革新等支援機関

元地方公務員

マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳

地方公務員として11年の行政事務経験

社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。

専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。

都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。

ホームページの各記事や事務所サービスのご案内

よく読まれている人気の記事(カテゴリー別)

- 社会福祉法人・企業主導型保育事業の質問と回答はこちら

- 社会福祉法人の役員(理事・監事)と評議員に関する手続き・監査指摘事項への対応はこちら

- 社会福祉法人会計で用いる勘定科目を科目ごとに分かりやすく解説はこちら

- 企業主導型保育事業の専門的財務監査の評価基準の解説はこちら

- 有料動画で学ぶ福祉の会計や経営はこちら

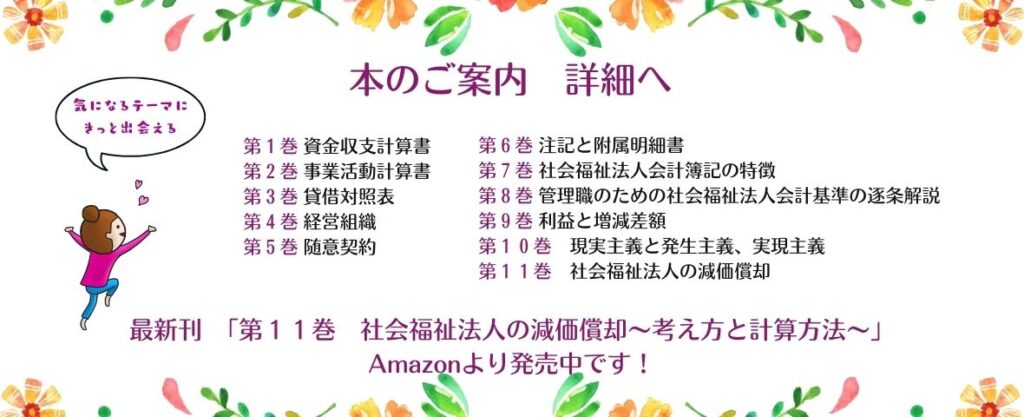

マツオカ会計事務所作成の書籍・動画・規程

20年間の社会福祉法人・福祉事業者の支援と、11年間の地方公務員の行政事務で培ったノウハウを 書籍・動画・規程 として公開しています。

ご自身で学び、法人内で活かせるコンテンツをご用意していますので、ぜひご覧ください。

▶ マツオカ会計事務所が提供する書籍・動画・規程まとめページを見る

出版中の書籍

よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。