福祉の現場の5Sとは。人材確保や職員の人手不足解消と職員の身体的・精神的負担軽減に向けて、介護・障がい福祉・保育の分野別5Sを考察します。

5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)は、ムダをなくし、安全・効率・品質を同時に高める現場改善のフレームワーク。 製造業で磨かれた知恵は、いまや介護・障がい福祉・保育の現場でも「ケアの質」と「働きやすさ」を底上げします。この記事では、5Sの誕生から福祉現場への適用、導入効果までを一気にまとめます。

| 「ホームページ利用上のご注意について」をお読み頂き、これらの条件にご同意の上ご利用ください。 |

| 顧問先様からのメールでのご相談の中で、他の顧問先様にもご参考になりそうな内容を、ホームページでご案内しています。 |

質問の内容

| 研修会で5Sを知りました。5Sの考え方や福祉の現場の5Sについて分かりやすく教えてください。 |

🟦 「ホームページ利用上のご注意について」

https://office-matsuoka.net/goriyouchui

-1024x417.jpg)

福祉の現場が抱えている課題

福祉の現場が抱えている課題として、良く挙げられるのが「人手不足と職員の身体的・精神的負担」です。

そのため、処遇改善を始めとした様々な取組みやICTの導入が進められています。

ただし、これらの取組みは、コスト、法人の金銭的な負担も大きくなり、悩ましいところがあります。

そこで、大きくコストをかけずに、「職員の身体的・精神的負担」を軽減できる方法として考えられるものが、「5S」の取組みです。

5Sに取り組み、職員の身体的・精神的負担を軽減させることができれば、職員の定着にも繋がり、人材不足の課題解消にも効果を発揮することが期待できます。

1. 5Sはどこから来た? ─ 誕生と思想

5Sは戦後の日本で進化した生産管理手法、とくにトヨタ生産方式(TPS)の文脈で確立されました。焦点は「製品価値を高めないムダの徹底排除」。具体的には、探すムダ/手待ちのムダ/不良を作るムダなどを現場の物理的改善で潰していく思想です。

- 整理:不要品を処分して空間を確保

- 整頓:必要なものを必要なときに誰でも取り出せるように

- 清掃:汚れを落としながら異常を点検

- 清潔:良い状態を標準化して維持

- しつけ:ルール順守を習慣化し文化にする

─ 上記5要素の定義と目的の整理は後章の表を参照。

2. サービス業・福祉への転換

製造業で効果が実証された5Sは、病院・オフィス・介護・福祉・保育へと適用領域を拡大しました。目的は「不良ゼロの製品」から、「ヒューマンエラーの少ない安全なサービス」へと置き換わります。結果として、探す時間の削減や点検による早期発見が、ケアの質とスタッフの負担軽減に直結します。

製造の「品質」は、福祉では「サービスの質と安全」へ。

── 目的は変わっても、「ムダをなくす」という本質は同じ。

3. 5Sの一般的な定義と目的(要約表)

| 項目 | 意味 | 一般的な目的 |

|---|---|---|

| 整理 (Seiri) | 要る・要らないを区別し、要らないものを処分 | 空間の確保・ムダの排除 |

| 整頓 (Seiton) | 要るものを、必要時に誰もがすぐ取り出せる状態へ | 作業効率向上・探す時間の削減 |

| 清掃 (Seisou) | 汚れをなくし、同時に設備・環境を点検 | 品質の安定・異常の早期発見 |

| 清潔 (Seiketsu) | 整理・整頓・清掃の維持と標準化 | 衛生管理・士気向上 |

| しつけ (Shitsuke) | ルールや手順の遵守を習慣化 | ルールの定着・意識の向上 |

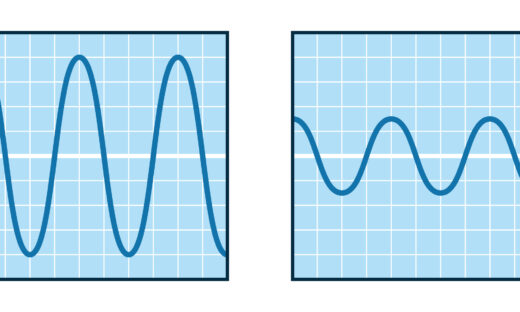

5Sのイメージ

4. 現場別(介護/障がい福祉/保育園)の重点と目的

対象者の特性により、何をムダとみなし、何を最重要とするかが変わります。以下は重点比較です。す。

| 項目 | 介護(高齢者) | 障がい福祉 | 保育園(子ども) |

|---|---|---|---|

| 最重要目的 | 安全確保・身体/精神負担の軽減 | 個別支援の質・自立支援・混乱防止 | 発達と安全・感染症予防 |

| 整理 | 転倒原因の排除・段差対策 | 刺激・混乱を招く物の排除 | 誤飲・怪我リスク物の排除 |

| 整頓 | 緊急用品・介助用具へ即アクセス | 自分でできる配置(色分け・ピクト) | 自分で片付けやすい定位置とラベル |

| 清掃 | 設備の緩み/破損点検・動線見直し | 角の破損等の早期発見・自傷予防 | おもちゃ等の衛生点検・消毒徹底 |

| 清潔 | 衛生標準化・不快要素の排除 | アレルギー/服薬等の厳格標準化 | 子どもが触れる全域で高い衛生維持 |

| しつけ | 持ち上げないケア等の安全ルール | 個別支援計画の遵守・共有ルール | 安全ルールと声かけの統一 |

4-1. 介護での実践例(抜粋)

- 整理:廊下や居室の私物・予備車いすの一時保管ルール/期限切れ衛生材料の定期廃棄/共有物品の私物化防止

- 整頓:AEDや救急箱の配置図掲示/高頻度物品は最短動線に配置/介助用具の定位置管理(床マーク)

- 清掃:重点清掃エリアの設定(トイレ・調理場など)とチェックリスト/清掃時点検(キャスター・手すり・浴室タイル)

- 清潔:清潔レベルの標準化と記録/床直置き禁止など明文化

- しつけ:「介護安全5分ミーティング」/成果の見える化(残業〇分減・笑顔が増えた)/表彰制度

4-2. 障がい福祉での実践例(抜粋)

- 整理:感覚過敏に配慮した刺激物の排除/避難経路の確保/個人情報物の施錠保管

- 整頓:利用者の目線・可及範囲で定位置化/教材・ツールの分類と即時利用可/医療・衛生用品の区分管理

- 清掃:破損箇所(角・小部品・窓)の重点点検/感覚的な不快要因の除去

- 清潔:手洗い・消毒・調理器具洗浄の標準化/アレルゲン分離と二次汚染防止

- しつけ:個別支援計画の読み合わせ/「支援のムダ探し」ミーティング/環境変化=利用者変化の気づき訓練

4-3. 保育園での実践例(抜粋)

- 整理:破損おもちゃ・過去制作物の計画廃棄/年齢不適合物の区分保管/掲示物の厳選

- 整頓:棚は子どもの手の届く高さ/写真ラベルで「戻す場所」を明確化/救急箱や薬は最短アクセス+施錠管理

- 清掃:手洗い場・ロッカー裏・おもちゃ箱底の重点清掃/床のささくれ・ネジ緩み等の点検

- 清潔:午睡後寝具や手洗い手順の統一/衣類・持ち物の清潔区分

- しつけ:KYミーティング/片付けの声かけルール統一/サンキューカード等で連携促進

※KYミーティングとは、「危険予知(Kiken Yochi)活動」の略

5. 導入による主な効果

5-1. 製造業の効果

- 品質向上:異物混入や不良率が低下、クレーム減・歩留まり向上

- 生産性向上:探す時間ゼロ・標準作業で時間短縮、納期短縮・残業削減

- コスト削減:在庫圧縮・故障減による修理費抑制、利益率向上

- 安全確保:転倒や機械事故の予防

5-2. 福祉・保育の効果

- 安全性向上:転倒・誤飲・誤薬等の事故やヒヤリハットが減る

- サービスの質の安定:定位置化・記録標準化でヒューマンエラー減少、満足度向上

- 職員の負担軽減:探す/待つムダが減り、残業減・定着率向上

- 心理的環境の改善:きれいで公平なルール運用が士気を高める

5-3. 最大の共通効果:「気づく力」が育つ

5Sの真価は清掃=点検=改善の好循環で、現場の異常やムダに「自分たちで気づく力」を育てること。高額ICTに頼らずとも、現場の小さなアイデアで継続改善が回り続ける「自律的な組織文化」をつくります。

6. はじめ方:今日からできるミニ・チェック

- 5分整理:通路と出入口の「今いらない物」を一時保管へ移動(毎日実施)。

- 定位置の1箇所設定:救急箱や高頻度物品の置き場をマークし、全員に周知。

- 清掃しながら点検:手すり・キャスター・角・おもちゃの破損を日々チェック。

- 清潔の標準化:手洗い・消毒の手順書を1枚にまとめ掲示。

- しつけ=習慣化:朝礼/申送りで「今日の5S目標」を1つ共有。

まとめ

5Sは、単なる「片付け」ではなく、安全・効率・品質を底上げし、人を育てる文化をつくる活動です。介護・障がい福祉・保育の各現場に合わせて焦点を調整しながら、小さく始めて、続けて、標準化する──これが定着の近道です。

5Sで職場の環境を整理し、次は、職場の心理的安全性へと繋げていきましょう。

次の展開(お知らせ)

本記事をベースに、全6章の有料動画を制作予定です。

「5Sの誕生と思想」→「福祉への転換」→「基本5要素」→「現場別実践」→「導入効果」→「定着のコツ」まで、現場導入に直結する事例・シート類も解説します。配信準備が整い次第、こちらのページからご案内します。

記事の執筆者のご紹介

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士

社会福祉法人理事(在任中)

スマート介護士 認定経営革新等支援機関

元地方公務員

マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳

地方公務員として11年の行政事務経験

社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。

専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。

都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。

ホームページの各記事や事務所サービスのご案内

よく読まれている人気の記事(カテゴリー別)

- 社会福祉法人・企業主導型保育事業の質問と回答はこちら

- 社会福祉法人の役員(理事・監事)と評議員に関する手続き・監査指摘事項への対応はこちら

- 社会福祉法人会計で用いる勘定科目を科目ごとに分かりやすく解説はこちら

- 企業主導型保育事業の専門的財務監査の評価基準の解説はこちら

- 有料動画で学ぶ福祉の会計や経営はこちら

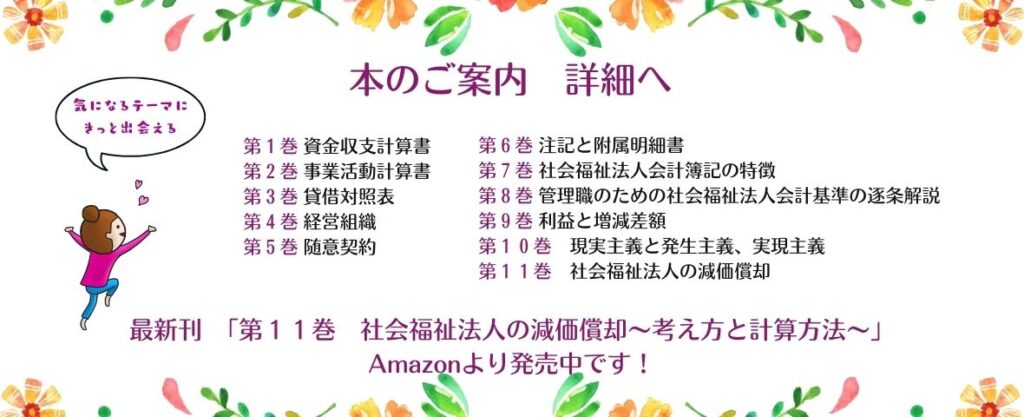

マツオカ会計事務所作成の書籍・動画・規程

20年間の社会福祉法人・福祉事業者の支援と、11年間の地方公務員の行政事務で培ったノウハウを 書籍・動画・規程 として公開しています。

ご自身で学び、法人内で活かせるコンテンツをご用意していますので、ぜひご覧ください。

▶ マツオカ会計事務所が提供する書籍・動画・規程まとめページを見る

出版中の書籍

よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。