介護ロボット・ICT機器導入効果の確認 「見守り機器の導入②ヒヤリング調査結果 導入前の課題」 社会福祉法人会計専門 公認会計士・税理士

介護ロボット等による生産性向上の取組に関する効果測定事業 報告書

厚生労働省 令和5年度「介護ロボット等による生産性向上の取組に関する効果測定事業」報告書を基に、見守り機器の導入効果を確認していきましょう。

詳細については、上記報告書をご参照ください。

実証実験の概要

実証実験の概要及び3つのパターン(新規・追加・全床)の詳細はこちらのページに記載しています。

ヒアリング結果の概要

実証実験の概要及び3つの実証パターン

実証完了後、実証施設へのヒアリング調査に実施されたヒヤリング調査の結果の概要を項目ごとに掲載しています。

| NO. | ヒアリング項目 | 細目NO. | 細目名 |

|---|---|---|---|

| ア | 見守り機器導入前の課題 | ||

| イ | 見守り機器導入目的・方針に対する達成状況(機器導入の効果) | ① | 職員への効果・反応 |

| ② | 利用者への効果、夜間・日中の生活の質の変化 | ||

| ③ | 施設全体への効果 |

今回は、「ア 見守り導入前の課題です」

(「(厚生労働省)令和5年度「介護ロボット等による生産性向上の取組に関する効果測定事業」報告書に掲載されている表を加工し記載しています。)

見守り機器導入前の課題

新規導入(新規に入所者の10%程度に見守り機器を導入)

職員

- 訪室・ナースコールの確認のため休憩時間を充分に取れていなかった。

- ベッドセンサーのアラートが鳴った際には訪室して利用者の状況を確認する必要があった。

- 30 名の利用者に対して 1 名の職員が夜勤対応をしている。ケアが不十分であったり、ナースコールが複数重なった際に対応しきれなかったりすることがあった。

- 寝たきりの利用者への訪室回数が職員の負担となっていた。

- 認知症の方への対応で 1 人の職員がつきっきりでケアをする場合、その分他の業務に手が回らず、残業時間の増加や他の職員の業務負担が発生していた。

利用者

- 不必要な訪室によって利用者を覚醒させてしまう。

- 一度覚醒すると再び眠るのが難しい利用者はできるだけ訪室しないようにしたい。

- 離床センサーによる通知を受けて訪室しても実際には利用者に異変が無いことがあった。

- 夜中の睡眠の質を向上することにより、昼間のリハビリ等で動けるようにしたい。

- 複数の利用者のヒヤリ・ハットが同時に発生し、一方の利用者に対応している間にもう一方の利用者が転倒転落・事故を起こすことがあった。

施設

- 訪室回数を減らしても利用者が安全に過ごせるようにしたい。

- 介護老人保健施設の場合、その時期によって入居している利用者が異なるため負担の程度は変動する。その時期の利用者によっては夜間の職員が全く休めない場合もある。

- 口頭での申し送りでは十分に伝わらず、他職種(ナース・相談員等)間の連携がうまくいかないことがあった。

追加導入(一部導入済みの施設に更に入所者の50~80%程度に見守り機器を導入)

職員

- 本実証で導入したタイプとは別の見守り機器を施設内で導入しているが、検知にタイムラグがあるために訪室前に利用者が転倒転落するリスクがあった。

利用者

- 見守り機器を導入している居室が一部のみのため、利用者の状態像の変化によって見守り機器が必要になった時は機器が既に導入されている居室に利用者に移動していただくことによる利用者の負担が発生していた。

- センサーマットを導入していたが、「起きたけどすぐ寝た」「座っただけ」の場合にも訪室していたことで不要な訪室が多かった。

全床導入

職員

- 定期巡視による職員負担があった。

- 夜間帯に動きのある利用者が多く、夜間帯の利用者の状況の正確な把握に対して職員の負担があった。

- 定期巡視時に利用者を覚醒させてしまうことにより夜間のコール頻度が増加し、コール対応による職員負担が大きかった。

利用者

- 職員の訪室によって夜間時に覚醒してしまい、朝まで寝付けなくなる利用者がいた。

施設

- ナースコール等、同時に利用者対応する必要がある際にうまく連携できない課題があった。

- 職員が休憩中でもフロアを離れることができないために、職員の休憩の質に課題があった。

その他

- 円滑な連携のために見守り機器の導入を検討した。

- PHS に加えてインカムも使用して連携強化を図った。

スマート介護士

マツオカ会計事務所では、スマート介護士の資格を取得して、介護ロボット導入についての知識を習得しています。

スマート介護士は、社会福祉法人へのICT導入を先駆的に取り組んでおられる

社会福祉法人善光会のサンタフェ総合研究所さんが主催・認定されている資格になります。

記事の執筆者のご紹介

著者情報 この記事を書いた人

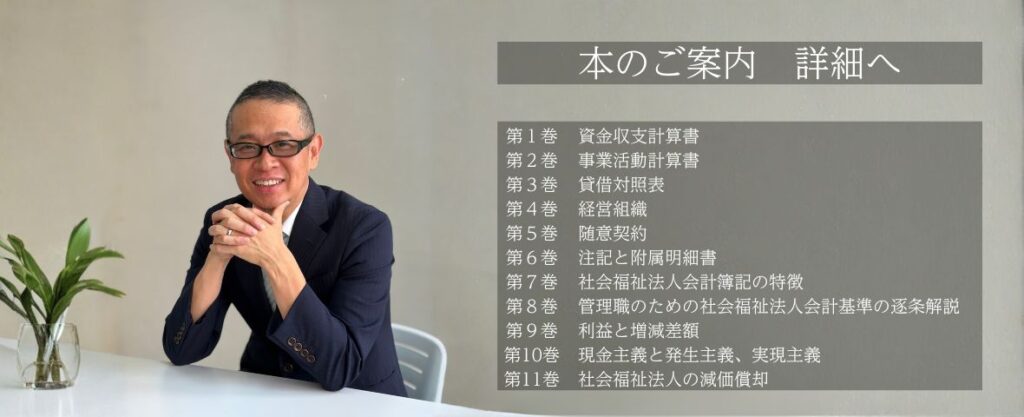

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士

社会福祉法人理事(在任中)

スマート介護士 認定経営革新等支援機関

元地方公務員

マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳

地方公務員として11年の行政事務経験

社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。

専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。

都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。

ホームページの各記事や事務所サービスのご案内

よく読まれている人気の記事(カテゴリー別)

- 社会福祉法人・企業主導型保育事業の質問と回答はこちら

- 社会福祉法人の役員(理事・監事)と評議員に関する手続き・監査指摘事項への対応はこちら

- 社会福祉法人会計で用いる勘定科目を科目ごとに分かりやすく解説はこちら

- 企業主導型保育事業の専門的財務監査の評価基準の解説はこちら

- 有料動画で学ぶ福祉の会計や経営はこちら

マツオカ会計事務所作成の書籍・動画・規程

20年間の社会福祉法人・福祉事業者の支援と、11年間の地方公務員の行政事務で培ったノウハウを 書籍・動画・規程 として公開しています。

ご自身で学び、法人内で活かせるコンテンツをご用意していますので、ぜひご覧ください。

▶ マツオカ会計事務所が提供する書籍・動画・規程まとめページを見る

出版中の書籍

よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。