2040年、接客業で人が足りない!🔺

2040年に「コーヒーが飲めない」時代が来る!?

こんにちは!

社会福祉法人会計専門の会計事務所代表のたかしと事務スタッフのおとはです。

今回は「接客業にしのびよる労働力不足」について、わかりやすく解説します!

この記事は、「「未来予測2040」労働供給制約社会がやってくる」(リクルートワークス研究所編)の内容を基に、接客サービスの希望的な2040年の姿を考察したものです。

🟦 「ホームページ利用上のご注意について」

https://office-matsuoka.net/goriyouchui

-2-1024x417.jpg)

-1024x417.jpg)

2040年 接客サービスの現在地

〜未来の人手不足はここまで来ている〜

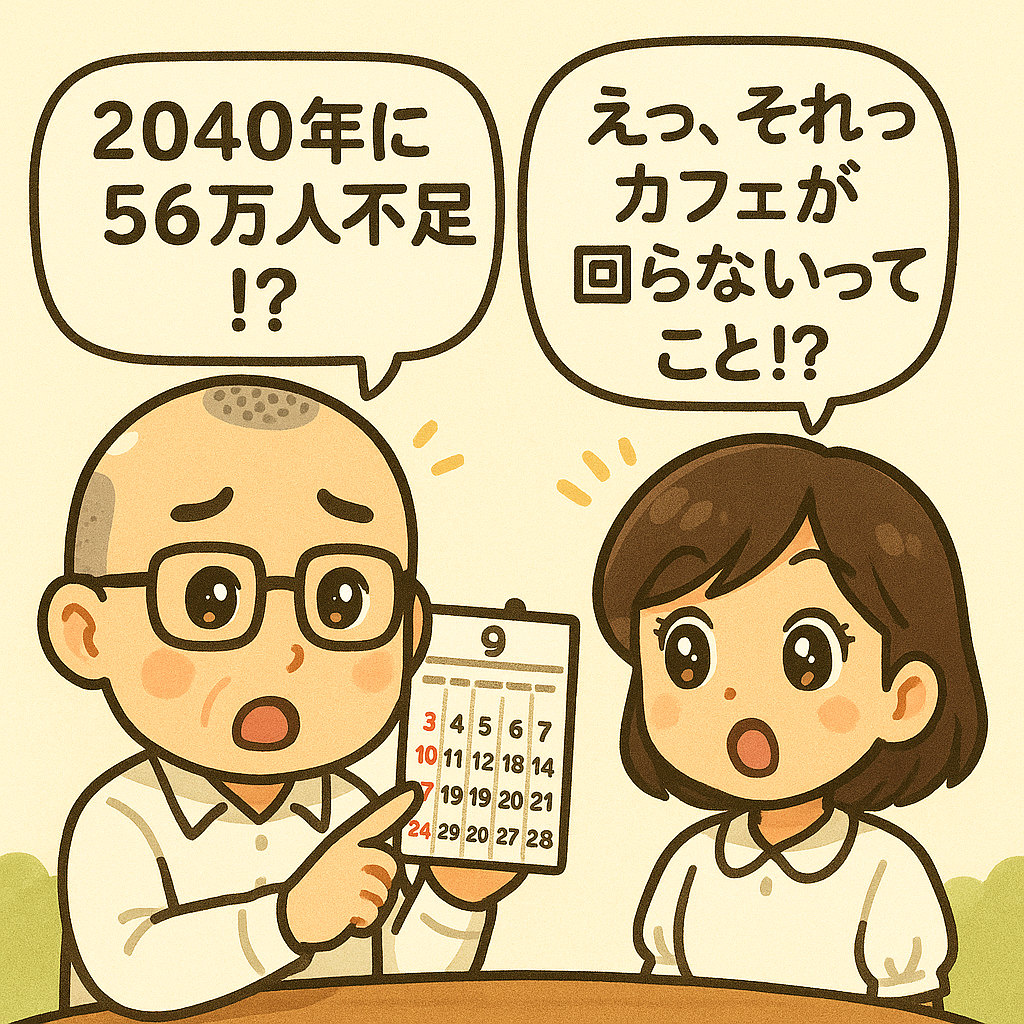

リクルートワークス研究所のシミュレーションによると、2030年に17.9万人、2040年には56.6万人も人手が足りなくなると計算されています。

これは「コーヒーを飲む」などの平穏な日常でさえ、依存しているサービスが突然不可能になる時代が来るかもしれないということ!

データで見る将来の介護人材不足

- 2030年には17.9万人、

- 2040年には56.6万人の労働供給が不足すると推定されています

「未来予測2040 労働供給制約社会がやってくる」より

2040年の労働需要(374.8万人)に対する不足率は15.1%と推定されています。

この供給不足が慢性化することで、生活を営むうえで必須のサービスすら維持できなくなり、生活水準が低下する可能性が示唆されています。

人手不足により、必要なサービスを享受できなくなることで、社会の構成員すべてが生活にいっぱいいっぱいになり、仕事に集中できなくなるという悪循環も懸念されています。

解決策その1:テクノロジーの導入:強力な後押し!機械化・自動化

- レジ、チェックイン、配膳、下膳、代金業務の自動化

- 配膳ロボットも常態化

- でも、人と協助するハーフオートも大事

「未来予測2040 労働供給制約社会がやってくる」より

1.機械化・自動化

接客業を含む生活維持サービス分野における機械化・自動化は、人手不足を補う重要な手段と位置づけられています。

機械化・自動化によって対物業務が減少することで、将来的には人が本来業務である顧客とのコミュニケーションの時間が増えると考えられています。

高付加価値サービスを提供する店舗では、人が多く介在するサービスが残り、サービス水準を高めるための環境改善(休日の少なさや賃金水準の低さなど)も進むと予測されています。

解決策その2:ワーキッシュアクト:「仕事じゃなくて、ただ手伝いたいだけ」

「ワーキッシュアクト」という新しい働き方。ワーキッシュアクトとは本業のかたわらに「誰かの助けになること」をすることです。

- 地域の人がカフェの手伝いをしたり

- 市民がイベントを助けたり

- 有償でなくても、「ちょっとだけ手伝う」力も大切

「未来予測2040 労働供給制約社会がやってくる」より

2.ワーキッシュアクト

ワーキッシュアクトは本業の仕事以外の多様な活動が誰かの労働需要を満たすという概念であり、介護・医療施設の活動補助などが例として挙げられています。

ワーキッシュアクトの考え方(楽しく誰かの需要を満たす、多様な担い手)は、コミュニティスペースでの交流や地域活動など、広義の「人との関わり」を伴う活動として、接客業の一部領域に関連し得る可能性があります。

解決策その3:シニアの小さな仕事:元気な日はディナーをサーブ

- 市場の手伝い、宅配手伝い、飲食店の接客など

- 無理のない範囲で社会とつながる

- 彼らの存在が、現場の大きな支えに

「未来予測2040 労働供給制約社会がやってくる」より

3.シニアの小さな仕事

高齢者が無理なく社会と繋がり、貢献できる小さな仕事も、労働供給制約緩和に貢献する可能性があります。

ヒアリングで明らかになった高齢期の仕事や活動の例として、居酒屋における接客が挙げられています。

無理なくできる範囲で、世の中に貢献する姿が期待されています。

まとめ: 人事不足は、現場だけの問題じゃない‼️2040年の接客サービスを守るみんなの力

最終的には、機械も、地域も、しかもシニアも、みんなの力を合わせることが、接客業をごくごく平和に保つもとなのです。

あなたも、「今」からできることを、考えてみませんか?

「未来予測2040 労働供給制約社会がやってくる」より

まとめ

接客業は2040年に約15%の労働供給不足に直面し、サービスの維持に影響が予測されていますが、徹底的な機械化・自動化によって単純作業や身体的負荷の高い作業を減らし、人が顧客とのコミュニケーションなど本来の業務に集中できる可能性や、シニア層が無理なく貢献できる小さな仕事としての役割も期待されます。

ただし、そのためには行政による制度的な対応(共通の土壌整備など)や社会全体の取り組みが不可欠となります。

記事の執筆者のご紹介

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士

社会福祉法人理事(在任中)

スマート介護士 認定経営革新等支援機関

元地方公務員

マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳

地方公務員として11年の行政事務経験

社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。

専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。

都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。

ホームページの各記事や事務所サービスのご案内

よく読まれている人気の記事(カテゴリー別)

- 社会福祉法人・企業主導型保育事業の質問と回答はこちら

- 社会福祉法人の役員(理事・監事)と評議員に関する手続き・監査指摘事項への対応はこちら

- 社会福祉法人会計で用いる勘定科目を科目ごとに分かりやすく解説はこちら

- 企業主導型保育事業の専門的財務監査の評価基準の解説はこちら

- 有料動画で学ぶ福祉の会計や経営はこちら

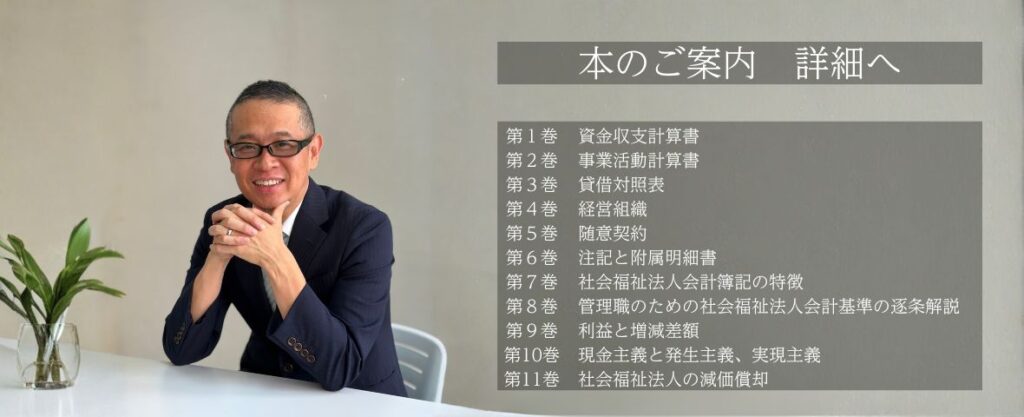

マツオカ会計事務所作成の書籍・動画・規程

20年間の社会福祉法人・福祉事業者の支援と、11年間の地方公務員の行政事務で培ったノウハウを 書籍・動画・規程 として公開しています。

ご自身で学び、法人内で活かせるコンテンツをご用意していますので、ぜひご覧ください。

▶ マツオカ会計事務所が提供する書籍・動画・規程まとめページを見る

出版中の書籍

よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。