評議員会の議事録|記載事項・備置き・閲覧請求まで実務で必ず押さえるポイント

はじめに

評議員会は、社会福祉法人の最終的な意思決定機関であり、

その議事録は「何を」「どのように」決議したかを示す最重要書類です。

議事録の作成・備置き・閲覧請求への対応は、

社会福祉法や施行規則で詳細に定められており、

指導監査でも必ず確認されるポイントです。

本記事では、評議員会議事録の記載事項や保管義務について、

法令と実務の両面から整理します。

本記事は、社会福祉法人会計を専門とする公認会計士・税理士が、法令や厚生労働省の通知に沿って、実務で起こりやすい論点を解説しています。

🟦 「ホームページ利用上のご注意について」

https://office-matsuoka.net/goriyouchui

-1024x417.jpg)

1.評議員会議事録の根拠規定(社会福祉法)

社会福祉法では、評議員会の議事録について次のように定めています(要点)。

| No | 要点 |

|---|---|

| ① | 評議員会の議事録を作成すること(法45条の11①) |

| ② | 主たる事務所に10年間備え置くこと(原本) |

| ③ | 従たる事務所に5年間備え置くこと(写し)※電磁的記録の場合は例外あり |

| ④ | 評議員・債権者は閲覧・謄写を請求できること |

✔ 評議員会議事録は、後日説明責任を果たすための最重要書類です。

2.議事録に記載すべき事項(会議を開催した場合)

社会福祉法施行規則 第2条の15により、

評議員会の議事録には次の事項を記載する義務があります。

▼ 記載事項(会議を開催した場合)

| No | 項目 | 内容 |

|---|---|---|

| ① | 開催日時・場所 | オンライン出席がある場合は、その方法を記載 |

| ② | 議事の経過・結果 | 議案の概要、意見、質疑応答など審議内容 |

| ③ | 特別利害関係者 | 有無の確認、該当者がいる場合は氏名 |

| ④ | 意見陳述の要旨 | 法令に基づき意見・発言があった場合に記録 |

| ⑤ | 出席者 | 評議員・理事・監事・会計監査人の氏名 |

| ⑥ | 議長の氏名 | 選任した場合に記録 |

| ⑦ | 議事録作成者の氏名 | 作成者を必ず記録(監査で最も指摘されやすい) |

▼ 実務で特に多い指摘

- 「議事録作成者」が記載されていない

- 特別利害関係の有無の確認が書かれていない

- オンライン出席の方法・氏名が書かれていない

- 議案の内容が簡素すぎて審議の実態が分からない

✔ 出席していない評議員や債権者が見ても内容が分かるように記載することが求められます。

⑦ 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

評議員会議事録に「議事録作成者(作成責任者)」の氏名が記載されておらず、指導監査で指摘を受けることが多い状況です。

(議事録の記載例)

5 議長 ○○ ○○

6 議事録作成者 ○○ ○○

3.評議員会の決議を省略した場合(みなし決議)

評議員会を開催せず、

書面やメール等で全評議員が賛成した場合は、

評議員会の決議があったものとみなすことができます。

その場合の議事録には次を記載します(施行規則 第2条の15 第4項1号)。

| No | 記載事項 |

|---|---|

| ① | 決議があったものとみなされた事項の内容 |

| ② | その事項の提案者の氏名 |

| ③ | 決議があったものとみなされた日 |

| ④ | 議事録作成者の氏名 |

▼ 実務上の注意

- 全評議員の同意書(書面・メール等)が必須

- 同意の記録は必ず保管

- 議事録に「全員の同意を得た」旨を記載すること

評議員の同意を得たことの記録

評議員会の決議を省略した場合には、全評議員の同意書の入手や記録に注意しましょう

- 全評議員から同意書の入手(書面・または電磁的記録)

- 全評議員の同意書の備置き

- 議事録に全評議員から同意を得たことを記録する

4.評議員会の報告を省略した場合(みなし報告)

評議員会への報告事項について、

書面やメールで全評議員に伝達し、

「評議員会に報告したものとみなす」場合があります。

記載すべき事項(施行規則 第2条の15 第4項2号)は次のとおり。

| No | 記載事項 |

|---|---|

| ① | 報告があったものとみなされた事項の内容 |

| ② | 報告があったものとみなされた日 |

| ③ | 議事録作成者の氏名 |

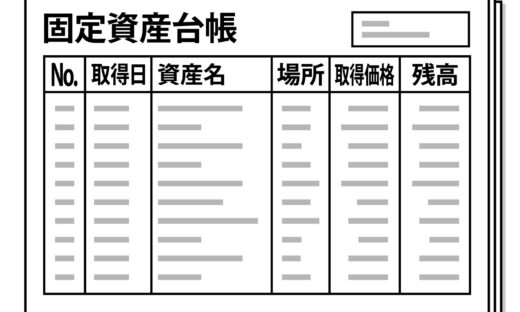

5.議事録の備置き(法定保存期間)

社会福祉法 第45条の11では、議事録の備置き期間を次のように定めています。

| 場所 | 保存期間 | 備考 |

|---|---|---|

| 主たる事務所(法人本部) | 10年間 | 原本を備置き |

| 従たる事務所(施設等) | 5年間 | 謄本を備置き |

✔ 備え置くとは、「求めがあればいつでもすぐに提示できる状態」を意味します。

6.議事録の閲覧・謄写請求

評議員および債権者は、

法人の業務時間内であればいつでも議事録の閲覧・謄写を請求できます

(社会福祉法 第45条の11 第4項)。

実務ポイント:

- 求めがあれば直ちに閲覧できる状態にしておく

- 閲覧・謄写の記録を残しておくと望ましい

- 電磁的記録の場合は、法令で定める方法で内容を表示する必要あり

7.実務でのチェックリスト

- 議事録の記載事項(①〜⑦)がもれなく記録されているか

- 特別利害関係の有無を確認・記載しているか

- 出席方法(オンライン等)も記録しているか

- 議事の内容(意見・質疑応答等)が分かるよう記録されているか

- 決議省略の場合、全評議員の書面(メール)同意が保存されているか

- 議事録作成者が記載されているか

- 主たる事務所に10年・従たる事務所に5年備置きしているか

参考条文

議事録の作成及び備置き

社会福祉法

(議事録)

出典 社会福祉法

第四十五条の十一 評議員会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2 社会福祉法人は、評議員会の日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

3 社会福祉法人は、評議員会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。

4 評議員及び債権者は、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求

二 第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

議事録の記載事項

社会福祉法施行規則

(評議員会の議事録)

第二条の十五法 第四十五条の十一第一項の規定による評議員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。2 評議員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3 評議員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一 評議員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない評議員、理事、監事又は会計監査人が評議員会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)

二 評議員会の議事の経過の要領及びその結果

三 決議を要する事項について特別の利害関係を有する評議員があるときは、当該評議員の氏名

四 次に掲げる規定により評議員会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

イ 法第四十三条第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第一項(法第四十三条第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第四項において準用する場合を含む。)

ロ 法第四十三条第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第二項(法第四十三条第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第四項において準用する場合を含む。)

ハ 法第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二条

ニ 法第四十五条の十八第三項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五条第三項

ホ 法第四十五条の十九第六項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九条第一項

ヘ 法第四十五条の十九第六項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九条第二項

五 評議員会に出席した評議員、理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称

六 評議員会の議長が存するときは、議長の氏名

七 議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名4 次の各号に掲げる場合には、評議員会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

出典:社会福祉法施行規則

一 法第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十四条第一項の規定により評議員会の決議があつたものとみなされた場合次に掲げる事項

イ 評議員会の決議があつたものとみなされた事項の内容

ロ イの事項の提案をした者の氏名

ハ 評議員会の決議があつたものとみなされた日

ニ 議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名

二 法第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十五条の規定により評議員会への報告があつたものとみなされた場合次に掲げる事項

イ 評議員会への報告があつたものとみなされた事項の内容

ロ 評議員会への報告があつたものとみなされた日

ハ 議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名

次回はこのテーマです。

- 定時評議員会での事業報告書の取扱い、評議員会の報告事項か、承認事項か

- 法人運営・指導監査の準備の記事の一覧はこちら

記事の執筆者のご紹介

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士

社会福祉法人理事(在任中)

スマート介護士 認定経営革新等支援機関

元地方公務員

マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳

地方公務員として11年の行政事務経験

社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。

専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。

都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。

ホームページの各記事や事務所サービスのご案内

よく読まれている人気の記事(カテゴリー別)

- 社会福祉法人・企業主導型保育事業の質問と回答はこちら

- 社会福祉法人の役員(理事・監事)と評議員に関する手続き・監査指摘事項への対応はこちら

- 社会福祉法人会計で用いる勘定科目を科目ごとに分かりやすく解説はこちら

- 企業主導型保育事業の専門的財務監査の評価基準の解説はこちら

- 有料動画で学ぶ福祉の会計や経営はこちら

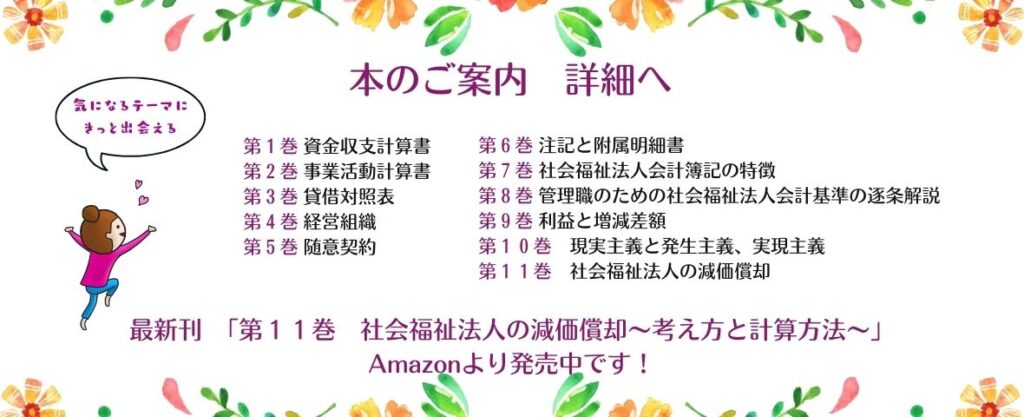

マツオカ会計事務所作成の書籍・動画・規程

20年間の社会福祉法人・福祉事業者の支援と、11年間の地方公務員の行政事務で培ったノウハウを 書籍・動画・規程 として公開しています。

ご自身で学び、法人内で活かせるコンテンツをご用意していますので、ぜひご覧ください。

▶ マツオカ会計事務所が提供する書籍・動画・規程まとめページを見る

出版中の書籍

よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。

(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計)