「社会福祉法人の経営学・組織論④(組織の意思決定)」 セミナー・勉強会の解説

マツオカ会計事務所では「1から学べる社会福祉法人会計 勉強会」をオンライン形式で開催しています。

この解説を、参加者さんは、勉強会・セミナーに復習用としてご利用ください。

はじめての方は、勉強会の内容のご参考にお読みください。

解説のご注意

勉強会で、実際にお話した言葉を書き起こし、まとめた概要(原文)を原則として修正せずに掲載しています。

誤字・脱字や誤った表現があることについて、ご了承ください。

下の文章の見出しについても書き起こしとして作成しています。

(実際の勉強会とは表現や区分が異なります)

🟦 「ホームページ利用上のご注意について」

https://office-matsuoka.net/goriyouchui

-1024x417.jpg)

開催テーマ

社会福祉法人の経営学・組織論④「組織の意思決定」

1から学べる社会福祉法人会計 勉強会 第76回

要点

この会議では、組織における意思決定プロセスと関連要因について包括的な議論が行われました。組織と個人の意思決定の違い、会議の進行方法の改善、そして「空気」が意思決定に与える影響などが主要なトピックとして取り上げられました。最後に、効果的な会議の進め方について意見交換が行われ、事前準備の重要性と状況に応じた柔軟なアプローチの必要性が強調されました。

解説(セミナーの内容)

意思決定の複雑さと制約

松岡は、意思決定の概念と、組織の意思決定における合理的、直感的、創造的意思決定の違いについて議論しました。

彼は、完全な合理性ではなく、制約条件の下で意思決定を行うことを認め、情報の質、量、分析能力、知識、時間、そして将来の予測の精度の制約を強調しました。

さらに、情報の豊かさは注意の貧困をもたらすということ、そして選択肢が多いほど行動が困難になるというジャムの法則を引用して、情報の量と意思決定の関係について議論しました。

意思決定のプロセスと重要なポイント

松岡氏は、組織における意思決定のプロセスと重要なポイントについて説明しています。

主な内容は以下の通りです: 意思決定には制約条件があり、完全に合理的な判断は難しいため、満足度の高い意思決定を目指すべきだと述べています。

また、意思決定にはバイアスが存在するため、それらを認識し対処することが重要だと指摘しています。 意思決定のプロセスとして、1)課題の定義、2)情報収集、3)解決策の検討、4)証拠の検討、5)解決策の選択、6)実行、7)振り返りの7段階があると説明しています。 特に重要なポイントとして、フレーミング(問題の捉え方)、情報活動、設計活動(選択肢の検討)、選択活動、経験からの学習を挙げています。

フレーミングでは、複数の視点から問題を捉えることの重要性を強調しています。 情報収集では、関連性のある事実や専門知識、過去の事例などを幅広く集め、適切に分析することが大切だと述べています。また、設計活動では、自由なアイデア出しや多様な視点からの検討が重要だと指摘しています。

意思決定と会議の戦略

松岡は、意思決定のプロセスと、組織と個人の意思決定の違いについて議論しました。

組織の意思決定は、トップダウン、ボトムアップ、またはコンセンサスを通じて行われ、納得感が重要です。

松岡はまた、会議の進行方法を改善するための戦略を提案し、会議の前提資料を提供し、意見を出し合うためのルールを設定し、意思決定の基準を設定することを含めました。

意思決定における空気の役割

松岡は、意思決定における空気の重要性を強調し、特に日本軍の敗北を例に挙げました。

彼は、空気が意思決定を左右し、都合の悪い情報を無視することで、組織の決定が誤った方向に導かれる可能性があることを強調しました。

さらに、松岡は、対話と議論の違いを説明し、アメリカの先住民の集落での意思決定プロセスを紹介しました。彼は、対話を中心とした意思決定プロセスが、組織内の関係性を高め、意思決定をより効果的に行うのに役立つ可能性があることを示唆しました。

プレゼンテーションの効果的な運営

松岡さんが長めのプレゼンテーションを行った後、会議の進め方について議論が行われます。

参加者たちは、効果的な会議には事前準備が重要であり、その場で意思決定を行うのは難しいという点で一致します。

トップダウンとボトムアップのアプローチをバランスよく組み合わせることが理想的だと考えられますが、状況に応じて柔軟に対応する必要があることも指摘されます。

以上になります。

記事の執筆者のご紹介

著者情報 この記事を書いた人

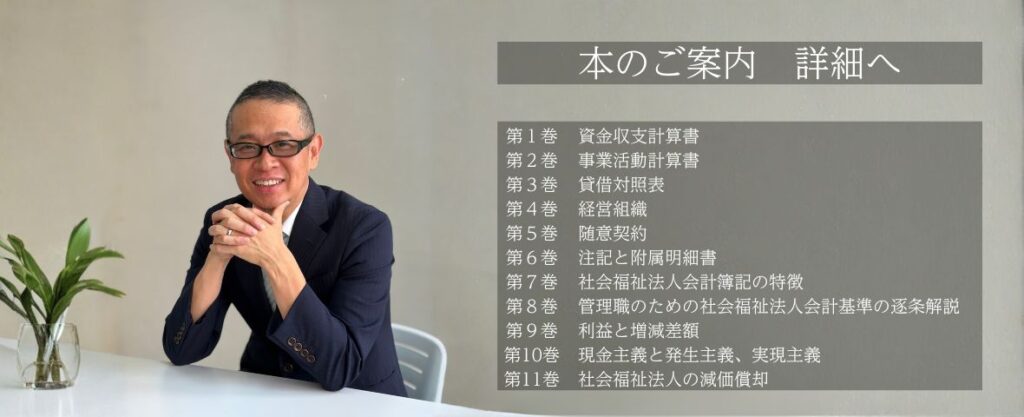

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士

社会福祉法人理事(在任中)

スマート介護士 認定経営革新等支援機関

元地方公務員

マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳

地方公務員として11年の行政事務経験

社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。

専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。

都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。

ホームページの各記事や事務所サービスのご案内

よく読まれている人気の記事(カテゴリー別)

- 社会福祉法人・企業主導型保育事業の質問と回答はこちら

- 社会福祉法人の役員(理事・監事)と評議員に関する手続き・監査指摘事項への対応はこちら

- 社会福祉法人会計で用いる勘定科目を科目ごとに分かりやすく解説はこちら

- 企業主導型保育事業の専門的財務監査の評価基準の解説はこちら

- 有料動画で学ぶ福祉の会計や経営はこちら

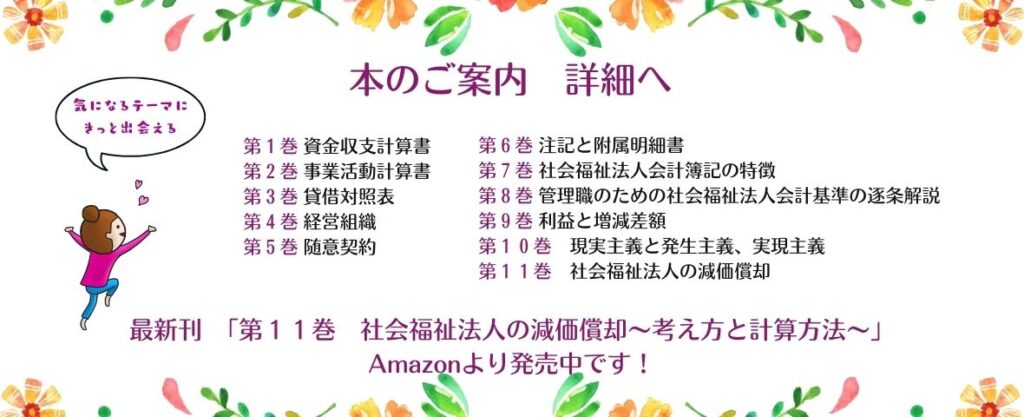

マツオカ会計事務所作成の書籍・動画・規程

20年間の社会福祉法人・福祉事業者の支援と、11年間の地方公務員の行政事務で培ったノウハウを 書籍・動画・規程 として公開しています。

ご自身で学び、法人内で活かせるコンテンツをご用意していますので、ぜひご覧ください。

▶ マツオカ会計事務所が提供する書籍・動画・規程まとめページを見る

出版中の書籍

よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。