評議員選任・解任委員会の運営ポイント|招集・議案・議事録まで実務で押さえるべき手続き

はじめに

社会福祉法人では、評議員の選任や解任は、

評議員選任・解任委員会 が担うことが定款で定められている法人が多く見られます。

改選期に向けて新たな評議員を選任する場合だけでなく、

辞任や退任が発生した場合にも委員会を開催し、

適正な手続きを踏む必要があります。

本記事では、委員会開催から招集手続き、議事の進行、議事録の保存まで、

実務で押さえておきたいポイントを整理します。

本記事は、社会福祉法人会計を専門とする公認会計士・税理士が、法令や厚生労働省の通知に沿って、実務で起こりやすい論点を解説しています。

🟦 「ホームページ利用上のご注意について」

https://office-matsuoka.net/goriyouchui

-1024x417.jpg)

1.評議員選任・解任委員会を開催する前に確認すること

委員会開催にあたり、まず確認すべきポイントは次のとおりです。

■ 委員の任期は有効か

任期が切れている場合、委員として議決に参加できません。

任期満了前に理事会で委員の再任・新任を行う必要があります。

■ 理事会で “委員会開催” を決議しているか

議題・議案(候補者)・開催日時・場所を理事会で決議してから、

委員会を開催します。

■ 評議員候補者の必要書類が揃っているか

- 履歴書

- 誓約書(資格要件・兼務禁止等)

- 特殊関係者に該当しないことの確認

など、全候補者分を事前に準備します。

2.評議員選任・解任委員会のチェックポイント(一覧)

委員会の運営が適正に行われているかを確認するための一覧です。

| No | 項目 | 確認内容 |

|---|---|---|

| ① | 委員の選任 | 任期切れの場合、理事会で新任・再任を行っているか |

| ② | 理事会の決議 | 委員会の開催、日時、場所、候補者が理事会で決議されているか |

| ③ | 招集通知 | 理事会決議後、委員へ適切に招集通知を送付しているか |

| ④ | 書類の準備 | 候補者の履歴書、誓約書、資格・非該当事項の確認が適正か |

| ⑤ | 委員会の運営 | 出席数、議長(委員長)の選任、議事録署名など規程どおりか |

| ⑥ | 説明 | 候補者が適任である理由、資格要件、特殊関係者でないこと等の説明がなされているか |

3.委員会の招集|誰が決定し、どのように通知するのか

■ 開催の決定(決裁権者)

委員会の開催決定は、多くの法人では

理事会が決議し、理事長が招集する 方式を採用しています。

これは、厚生労働省Q&Aにも次のように示されています。

▼Q&A(問113)

評議員選任・解任委員会の招集は、法人運営に責任を負う理事会が決定し、理事が行うことが適当である。

▼Q&A(問122)

評議員の選任・解任の議題や議案は理事が提案し、そのために 理事会の決定を必要とすることが適当である。

つまり実務では、

- 理事会で「委員会を開催する」決議

- 理事長が委員へ招集通知を発出

- 議題・議案は理事が提案

という流れが標準的です。

4.委員会の議事の進め方(押さえるべき実務)

委員会当日は、次のような手順で進行します。

■ 出席委員数の確認

評議員選任・解任委員会の運営に関する規程に定める定足数を満たしているか確認します。

■ 議長(委員長)の選任

規程に基づき議長を選任し、会議進行を委任します。

■ 議題の審議

主に次の内容を確認・審議します。

- 候補者が資格要件を満たすか

- 評議員になれない者に該当していないか

- 特殊関係者とならないか

- 法人職員との兼務がないか

- 評議員として適任と判断できる理由

■ 議事録の署名

委員長および出席した委員が記名押印します。

5.議事録の作成・保存義務

委員会についても、理事会・評議員会と同様に議事録を作成し、10年間保存する 必要があります。

厚生労働省FAQでは次のように説明しています。

評議員選任・解任委員会の議事録は、適正な選任・解任手続きの説明責任を果たすために作成し、

委員長または出席委員の署名・押印を行い、10年間 保存することが適当である。

6.実務チェックリスト

- 委員の任期切れがないか

- 委員会の開催・議題を理事会で決議しているか

- 招集通知の日付・方法が適正か

- 候補者書類がそろっているか

- 資格要件・非該当事項を確認しているか

- 議事録に署名・押印があるか

- 議事録を10年間保存しているか

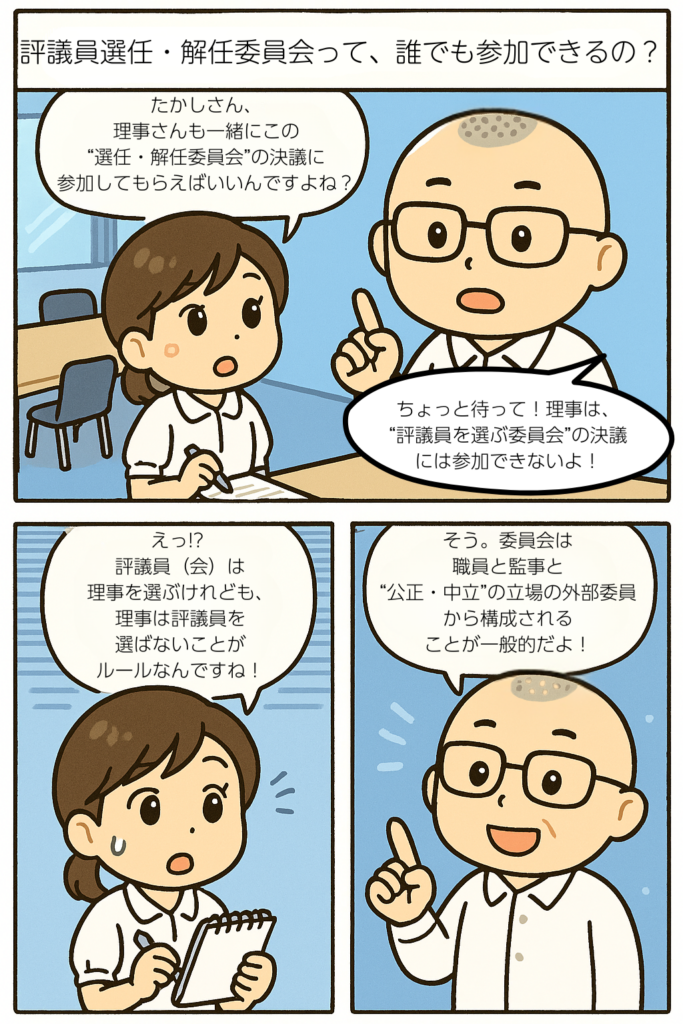

まんがでポイントを押さえよう

(参考)厚生労働省制度改革Q&A

評議員選任・解任委員会の運営を定める規程(定款細則や委員会運営規程など)にどのように定めるかについては、社会福祉法人制度改革のQ&Aをご参考に紹介します。

(質問)評議員選任・解任委員会は誰が招集するのか。

(回答)

1.評議員選任・解任委員会の招集は、法人運営の状況を把握し、業務執行に関し責任を負う理事会において決定し、理事が行うことが適当である。

(質問)評議員選任・解任委員会における評議員の選任又は解任に係る議題又は議案の提案は誰が行うのか。

(回答)

1.評議員の選任又は解任に係る議題又は議案の提案は、理事が行うこととすることが考えられる。

2.その場合、恣意的な評議員の選任又は解任を防止する観点から、理事会の決定を必要とすることが適当である。

(質問)評議員選任・解任委員会の議事録を作成・保存する必要があるか。

(回答)

1.適正な手続により評議員の選任・解任を行ったことについて説明責任を果たすことができるよう、議事録を作成することが適当である。

出典:厚生労働省 令和6年9月9日付け「「社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項について」に関するFAQ」の改訂について」より

2.その際、出席委員又は委員長を置く場合には委員長の署名又は押印がされていることが適当である。

3.また、評議員選任・解任委員会の議事録は、評議員会や理事会の議事録と同様に、10年間保存しておくことが適当である。

次回はこのテーマです。

- 評議員の選任手続きの確認① 「選任・解任委員会手続きと履歴書」

- 法人運営・指導監査の準備の記事の一覧はこちら

記事の執筆者のご紹介

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士

社会福祉法人理事(在任中)

スマート介護士 認定経営革新等支援機関

元地方公務員

マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳

地方公務員として11年の行政事務経験

社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。

専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。

都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。

ホームページの各記事や事務所サービスのご案内

よく読まれている人気の記事(カテゴリー別)

- 社会福祉法人・企業主導型保育事業の質問と回答はこちら

- 社会福祉法人の役員(理事・監事)と評議員に関する手続き・監査指摘事項への対応はこちら

- 社会福祉法人会計で用いる勘定科目を科目ごとに分かりやすく解説はこちら

- 企業主導型保育事業の専門的財務監査の評価基準の解説はこちら

- 有料動画で学ぶ福祉の会計や経営はこちら

マツオカ会計事務所作成の書籍・動画・規程

20年間の社会福祉法人・福祉事業者の支援と、11年間の地方公務員の行政事務で培ったノウハウを 書籍・動画・規程 として公開しています。

ご自身で学び、法人内で活かせるコンテンツをご用意していますので、ぜひご覧ください。

▶ マツオカ会計事務所が提供する書籍・動画・規程まとめページを見る

出版中の書籍

よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。