勘定科目の解説「その他の流動負債」社会福祉法人会計

| 「ホームページ利用上のご注意について」をお読み頂き、これらの条件にご同意の上ご利用ください。 |

厚生労働省の勘定科目の説明 その他の流動負債

その他の流動負債

出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」

下記(流動負債の各科目 松岡(注))に属さない債務等であって、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。ただし、金額の大きいものについては独立の勘定科目を設けて処理することが望ましい。

勘定科目説明の解説

勘定科目説明からは、その他の流動負債に計上されるものには、2つの特徴があることを読み取ることができます。

その他の流動負債の2つの特徴

2つとは

・流動負債の他の科目に属さないもので、短期のもの(1年以内に支払などが行われる)

・金額が比較的小さいこと(大きい場合には、科目を設けることが望ましい)

流動負債の他の科目に属さないもので、短期のもの

厚生労働省の勘定科目説明(流動負債)を、見ますと、科目が細かく規定がされていることが分かります。

例を考えてみようとしましたところ、他のどの科目にも属さないもの(取引)という例を、想像することが難しく感じます。

経済環境の変化の中では、かつては想像していなかった債務や取引というものが新しく生まれてきています。

電子マネーの取扱いの中で、一時的に「その他の流動負債」とする取扱いも出てくるかもしれませんね。

(社会福祉法人のキャッシュレスと電子マネーについては、別のテーマとして記事にしています)

金額が比較的小さいこと

その他の流動資産に計上していくものは、その内容の金額が比較的小さい必要があります。

金額が大きくなった場合には、新たな科目を設けることが望ましいとされています。

1件1件の金額が小さくても、同じ内容のものの合計額(科目の残高)が大きくなった場合には、

特定の名称をつけた科目として設けた方がいいでしょう。

その他(の流動負債)と表記されている科目の金額が大きくなることは、

社会福祉法人の計算書類(決算書)を見ようとする人にとって、あまり良くありません。

科目の表示の違いを比べてみましょう

例えば、こんな感じです。

| 事業未払金 | 150万円 |

| 職員預り金 | 24万円 |

| その他の流動負債 | 1,000万円 |

多くの人は、「その他」の内容って何だろう??となるのが想像できます。

こちらはどうでしょう。

| 事業未払金 | 150万円 |

| 職員預り金 | 24万円 |

| 短期運営資金借入金 | 1,000万円 |

科目名があると想像がつきやすいことが分かりますね。(短期運営資金借入金は、一つの例です)

「その他」の言葉の特性

「その他」という科目名は、言葉の通り、情報を読む立場からは内容のイメージを持ちにくくなります。

分類が可能であれば、別の科目や具体的な科目名を用いた方が分かりやすくなります。

簡単な説明です

その他の流動負債

他の科目には該当しそうにないものやこれまでにはなかったような取引で、1年以内に支払う必要などがあるもの。

金額が大きくなってきたら、具体的な科目名をつけてあげよう。

科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。

社会福祉法人専門 公認会計士・税理士による書籍

本の内容をブログ記事でご紹介しています

事務所スタッフによる本の感想を紹介しています。(本のタイトルをクリックして下さい)

Amazonのページはこちら(試し読み機能あり)

Amazonの試し読み機能で、本の一部ご覧いただくことができます。

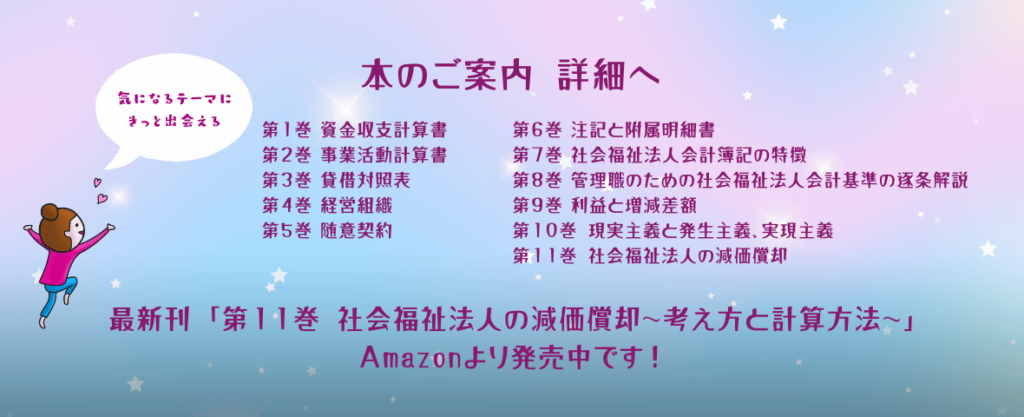

| NO. | タイトル | ページ数 | 価格 |

|---|---|---|---|

| 第1巻 | 資金収支計算書 (第5版) | 58 | 1870円 |

| 第2巻 | 事業活動計算書(第3版) | 73 | 1925円 |

| 第3巻 | 貸借対照表 (第3版) | 81 | 1980円 |

| 第4巻 | 経営組織(理事・監事や理事会・評議員会について) | 57 | 1760円 |

| 第5巻 | 随意契約 | 45 | 1650円 |

| 第6巻 | 注記と附属明細書 | 109 | 1980円 |

| 第7巻 | 社会福祉法人会計簿記の特徴 『大切なのは、1行増えること』 | 52 | 1870円 |

| 第8巻 | 管理職のための社会福祉法人会計基準の逐条解説 | 83 | 1980円 |

| 第9巻 | 利益と増減差額 ~その違いからわかること~ | 47 | 1815円 |

| 第10巻 | 現金主義と発生主義、実現主義 ~収益と費用を計上するタイミングはいつ?~ | 67 | 1980円 |

| 第11巻 | 社会福祉法人の減価償却 ~考え方と計算方法~ | 58 | 1870円 |

勘定科目の解説の一覧

よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。

マツオカ会計事務所のストーリー

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士

社会福祉法人理事(在任中)

スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。

地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。