勘定科目の解説「立替金」社会福祉法人会計

| 「ホームページ利用上のご注意について」をお読み頂き、これらの条件にご同意の上ご利用ください。 |

厚生労働省の勘定科目の説明 立替金

立替金

出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」

一時的に立替払いをした場合の債権額をいう。

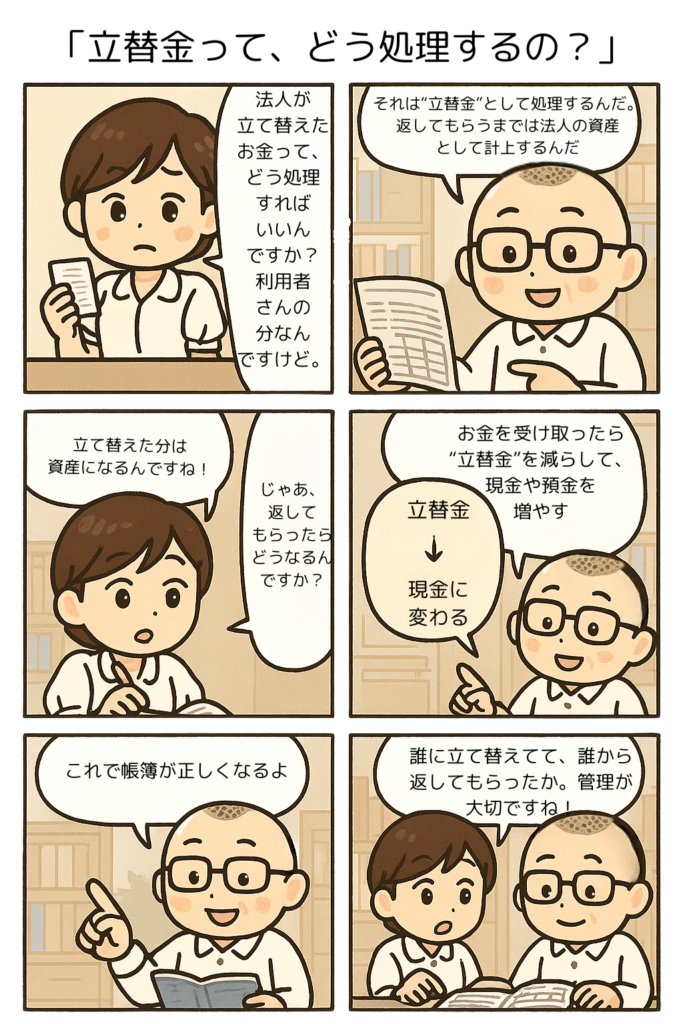

まんがでポイントを押さえよう

勘定科目説明の解説 立替金

日常生活と同じように、法人運営においても、お金を立て替えるというケースはよく出てきます。

立替金の発生

理由としては、事業運営上、そのつど現金などで個人ごとに支払っていくより、法人がいったんまとめて支払った上で、個人から返金を受けた方が、業務が円滑に進むことや、現金取り扱いのリスクを下げることが挙げられます。

法人の立替金の中心になるのは、利用者への立替金と職員への立替金です。

利用者への立替金

利用者への立替金は、福祉サービスの提供に付随して、ご利用者が何らかのサービスを受けたり、物品を購入する場合に発生します。

例えば、理美容代やデイサービスのオムツ代などが考えられます。

利用者の立替金は、福祉サービスの利用料と一緒に請求や精算をすることが多くなります。

利用料と立替金をまとめて請求するため、会計の入力間違いも発生しやすい科目と言えます。

例えば、利用者から支払いを受けたときに、事業未収金分と立替金分の科目を間違って伝票入力をしてしまうことなどが考えられます。

そのため、事業未収金に計上されている利用料と合わせて、残高の把握と確認が大切になってきます。

職員への立替金

職員への立替金は、多くは税金や社会保険料、共済掛け金などですね。

休職中、産休や育休中の職員さんの本人負担分の住民税や社会保険料などを法人が立て替えて納付することがあります。

これは、基本的に職員さんの税金や社会保険料を給与から天引き(職員預り金)をして法人がまとめて納付するという制度が前提としてあるためですね。住民税なら特別徴収という制度になります。

返金を受ける方法は、職員さんから都度返金を受ける形や復職後に精算する形があります。長期に立て替えることもありますので、職員さんごとにきちんと管理していきましょう。

債権

債権という言葉も、参考に確認しておきましょう。

債権とは、特定の人(債権者)がある特定の人(債務者)に対して一定の行為をするように要求できる権利です。

債権は、金銭債権に限るものではありません。立替金の場合には、金銭債権になります。

民法(債権の目的)

出典 民法より

第三百九十九条 債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。

簡単な説明です

立替金

法人が何らかの支払いを立て替えてあげたもの。

利用者さんや職員さんが負担するものを、法人がまとめて立て替えておいたほうが、日々の運営では何かと便利で効率的なことも多い。返金を受けるまでキチンと整理しておこう。

科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。

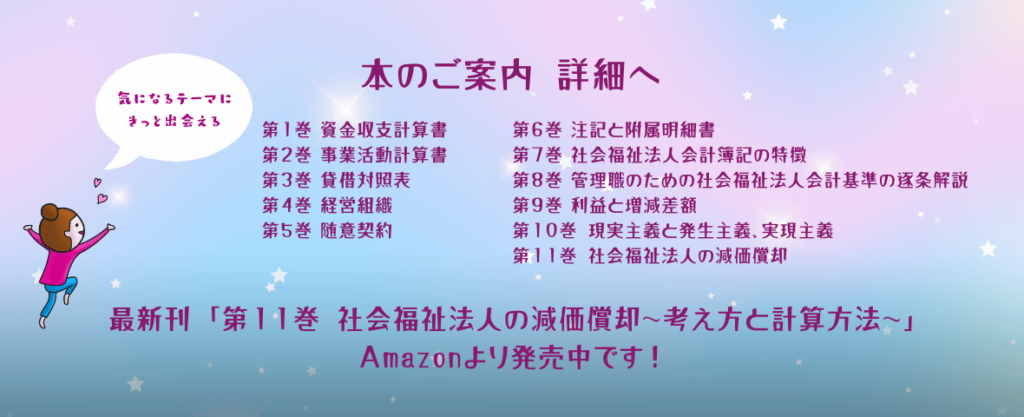

社会福祉法人専門 公認会計士・税理士による書籍

本の内容をブログ記事でご紹介しています

事務所スタッフによる本の感想を紹介しています。(本のタイトルをクリックして下さい)

Amazonのページはこちら(試し読み機能あり)

Amazonの試し読み機能で、本の一部ご覧いただくことができます。

| NO. | タイトル | ページ数 | 価格 |

|---|---|---|---|

| 第1巻 | 資金収支計算書 (第5版) | 58 | 1870円 |

| 第2巻 | 事業活動計算書(第3版) | 73 | 1925円 |

| 第3巻 | 貸借対照表 (第3版) | 81 | 1980円 |

| 第4巻 | 経営組織(理事・監事や理事会・評議員会について) | 57 | 1760円 |

| 第5巻 | 随意契約 | 45 | 1650円 |

| 第6巻 | 注記と附属明細書 | 109 | 1980円 |

| 第7巻 | 社会福祉法人会計簿記の特徴 『大切なのは、1行増えること』 | 52 | 1870円 |

| 第8巻 | 管理職のための社会福祉法人会計基準の逐条解説 | 83 | 1980円 |

| 第9巻 | 利益と増減差額 ~その違いからわかること~ | 47 | 1815円 |

| 第10巻 | 現金主義と発生主義、実現主義 ~収益と費用を計上するタイミングはいつ?~ | 67 | 1980円 |

| 第11巻 | 社会福祉法人の減価償却 ~考え方と計算方法~ | 58 | 1870円 |

勘定科目の解説の一覧

よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。

マツオカ会計事務所のストーリー

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士

社会福祉法人理事(在任中)

スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。

地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。