勘定科目の解説 利用者等利用料収入 その他の利用料収入 社会福祉法人会計

| 「ホームページ利用上のご注意について」をお読み頂き、これらの条件にご同意の上ご利用ください。 |

厚生労働省の勘定科目の説明 その他の利用料収入

その他の利用料収入

出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」

介護保険の利用者等利用料収入で、その他の利用料収入をいう。

(前記のいずれにも属さない利用者等からの利用料)

収入(資金収支計算書)と収益(事業活動計算書)の違いについて

社会福祉法人では、3つの計算書類を作成していきます。

このうち、資金収支計算書と事業活動計算書では、類似している科目名が多く用いられています。

| 様式名 | 計算書類名 |

|---|---|

| 第一号 第一様式〜第四様式 | 資金収支計算書 |

| 第ニ号 第一様式〜第四様式 | 事業活動計算書 |

| 第三号 第一様式〜第四様式 | 貸借対照表 |

勘定科目説明の解説

収入目の解説について

資金収支計算書の収入科目については、中区分の分類を用いながら小区分の科目を解説していきます。

利用者等利用料収入

今回、解説する勘定科目の体系は下のようになっています。

| 大区分 | 中区分 | 小区分 |

| 介護保険事業収入 | 利用者等利用料収益入 | その他の利用料収入 |

大区分は、「介護保険事業収入」とあるように、介護保険制度に基づく事業の区分になりますね。

そして今回の中区分は、「利用者等利用料収入」の中の「その他の利用料収入」になります。

「その他」と表記されているように、前回までの資金収支計算書の利用者等利用料収入の各科目には含まれない利用料になります。

ポイントは、下のイメージです。

| NO. | 内 容 |

|---|---|

| ① | 利用者等利用料収入の小区分の各科目の利用料に該当しない利用料を計上する。 |

| ② | 提供している介護サービスとの間に重複関係があるその他利用料は徴収できない。 |

| ③ | 金額の根拠を作成しておく |

| ④ | 文書による同意を得ておく |

ポイントの解説

①その他の利用料収入には、利用料の他の科目には該当しない本人負担分の利用料が生じた場合に、計上していきます。

「その他の日常生活費」に該当する利用料については、他の科目に計上されることになると考えますと、

「その他の日常生活費」に該当しない利用料で、利用者またはご家族の自由な選択によって何らかのサービスなどを提供した場合の本人負担分の利用料になります。

②保険給付の対象となっている介護サービスとの間に重複関係があるその他利用料は徴収できません。

あいまいな名目での利用料を徴収することも、問題になってきます。

③その他の利用料の金額が、社会通念上、妥当な金額である必要があります。

ご利用者やご家族から金額の説明を求められた場合に、きちんと説明できるように、根拠となる資料を作成しておきましょう。

④重要事項説明書その他の書類において、ご利用者やご家族の同意を得ておきましょう。

例えば、

重要事項説明書に、「希望してサービスの利用を受けた場合に、当該サービスの利用料を支払うことに同意する」旨を記載し、同意の署名等を受ける

または、

別途サービス内容及び費用の額を明示した文書に利用者等に署名を受けることにより同意を得る

などです。

勘定科目を簡単に説明します

利用者等利用料収入の小区分 その他の利用料収入

「その他」とあるように、他の利用料の科目には該当しない利用料になります。

保険給付を受けている介護サービスとは重ならないサービスを、ご利用者の自由な選択により提供した場合の本人負担分の利用料です。

科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。

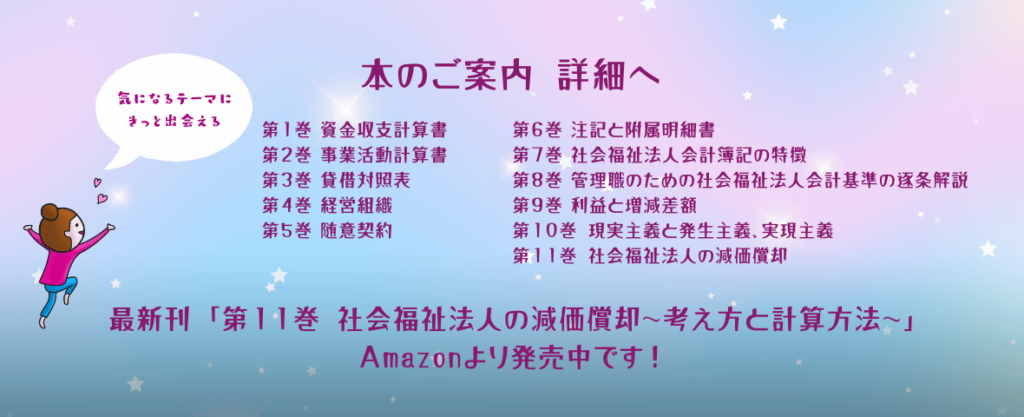

社会福祉法人専門 公認会計士・税理士による書籍

本の内容をブログ記事でご紹介しています

事務所スタッフによる本の感想を紹介しています。(本のタイトルをクリックして下さい)

Amazonのページはこちら(試し読み機能あり)

Amazonの試し読み機能で、本の一部ご覧いただくことができます。

| NO. | タイトル | ページ数 | 価格 |

|---|---|---|---|

| 第1巻 | 資金収支計算書 (第5版) | 58 | 1870円 |

| 第2巻 | 事業活動計算書(第3版) | 73 | 1925円 |

| 第3巻 | 貸借対照表 (第3版) | 81 | 1980円 |

| 第4巻 | 経営組織(理事・監事や理事会・評議員会について) | 57 | 1760円 |

| 第5巻 | 随意契約 | 45 | 1650円 |

| 第6巻 | 注記と附属明細書 | 109 | 1980円 |

| 第7巻 | 社会福祉法人会計簿記の特徴 『大切なのは、1行増えること』 | 52 | 1870円 |

| 第8巻 | 管理職のための社会福祉法人会計基準の逐条解説 | 83 | 1980円 |

| 第9巻 | 利益と増減差額 ~その違いからわかること~ | 47 | 1815円 |

| 第10巻 | 現金主義と発生主義、実現主義 ~収益と費用を計上するタイミングはいつ?~ | 67 | 1980円 |

| 第11巻 | 社会福祉法人の減価償却 ~考え方と計算方法~ | 58 | 1870円 |

勘定科目の解説の一覧

よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。

マツオカ会計事務所のストーリー

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士

社会福祉法人理事(在任中)

スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。

地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。